Al di là del ponte rosso si muove un mondo fatto di un Cristo Redentore, di una camminata lungo costa ricoperta di murales, di odore di sardine fumanti, una tramvia che tutta la taglia o le bianche spiagge di Caparica.

Almada è un tuffo, è un abbraccio, una collina che controlla e protegge la madre Lisbona dall’altra parte del fiume, la sorveglia e sonnecchia, la scruta e la avvolge, riempie lo sguardo.

E ci sono una miriade di spazi teatrali (il centrale e principale Joachim Benite e poi il Forum Romeu Correia, l’Incrivel e la Escola Antonio da Costa) e una compagnia e un festival che quest’anno festeggia i quarant’anni con nuova linfa e giovane vigore sempre sotto la direzione artistica attenta e accurata del regista Rodrigo Francisco.

Un’importante rassegna internazionale dove ogni anno arrivano grandi nomi da tutto il mondo teatrale, una kermesse dislocata tra i tanti spazi almadensi come nel bellissimo Centro Cultural de Belem sulle rive del Tago, spazio polifunzionale di fronte alla Torre omonima bianca candida.

Lisbona è un soffio al sapore croccante dei pasteis de nata, è il sale del bacalhau, è l’aspro forte della ginjinha.

Impossibile non innamorarsene.

La qualità delle proposte è sempre altissima, è una gioia per gli occhi, un esultare dell’anima, un respiro gaudente e godurioso.

Abbiamo scelto cinque piece che hanno colpito i nostri palati e immaginario, che hanno solleticato la nostra fantasia e sollecitato le nostre riflessioni.

Non possiamo non partire da quel piccolo-grande capolavoro di estasi che è Minuit ideato, concepito e in parte agito dal coreografo francese Yoann Bourgeois dove un equilibrio celestiale, dai movimenti innaturali, viene applicato agli esseri umani.

C’è una donna che al posto delle gambe è cementificata dentro una grande palla (Winnie di Giorni Felici?), come un omino del Subbuteo, che può soltanto ondeggiare verso terra senza mai capovolgersi né cadere definitivamente.

Sembra che la forza di gravità si ribelli alle regole del nostro Pianeta e cominciano a cadere mani, braccia, gambe, così come microfoni e fari che bombardano letteralmente il palco e gli uomini sottostanti come se il Cielo volesse vendicarsi nel suo Giorno del Giudizio.

Si percepisce una situazione di pericolo: tutto, compresi gli esseri umani, possono cadere da un momento all’altro, niente è più certo né stabile, niente è più fisso al suolo, ogni regola conosciuta è saltata.

Come in un favoloso circo delle meraviglie e delle stranezze umane c’è un uomo in equilibrio su una palla con le nuvole che stazionano dietro di lui come in un quadro di Magritte in questo piccolo habitat dove tutto appare rotto, sfasciato, distrutto, come dopo uno tsunami, un terremoto, un’eclisse. L’ordine delle cose non è più nel controllo umano.

E infine, la parte più romantica ed emozionante, poetica e affascinante, quella della rete (che sembra una piscina dove affondarsi ma da dove poi si è risputati come Jona dalla Balena, come Geppetto dallo Squalo) con il performer (lo stesso Bourgeois eclettico e tonico ed esplosivo e rimbalzante come pallone da basket) che sale dei gradini e vi cade sopra rimbalzando e tornando nella medesima posizione prima della caduta.

Pare una slowmotion, un rewind di parkour tra azione e reazione, tra causa ed effetto, ma tutto torna nella sua forma originaria, perché non importa la caduta, e neanche l’atterraggio, ma quel che conta è il sapersi rialzare da qualsiasi fallimento.

Ecco la grazia infinita, la leggerezza soffice, l’eleganza di pulviscolo e sogno da cogliere.

E’ il fermare il tempo in uno scatto, in un batter di ciglia, è un’istantanea prima del crollo, è un affresco a Pompei prima che esplosa il Vesuvio, è il nostro oggi sull’orlo del baratro dell’incertezza che guarda l’abisso e l’oblio, è un lasciarsi andare e venire rilanciati, come il risveglio dopo un incubo, è un salvarsi, è un cercare altre forme, altri passaggi, altre sembianze, è una catapulta che dal profondo ci rilancia verso le stelle.

Altro play fisico è senz’altro Optraken della compagnia francese Galactik Ensemble dove ad una prima parte orizzontale si contrappone una seconda verticale.

Il loro spettacolo è un incrocio perfetto di tempistiche, istanti e momenti come un Tetris dove tutto si nasconde, annulla o cela: dei parallelepipedi, come i monoliti di Kubrick, ma potrebbero essere anche la Pietra Nera de La Mecca, si muovono sul palco.

I quadranti corrono, si muovono, inglobano e mangiano i passanti come gli omini grassi del Pac Man, ruotano come atomi impazziti, accerchiano e attorniano gli attori come fa lo squalo girando intorno alla preda.

Potrebbero essere i quadrati neri della scacchiera che improvvisamente si ribellano.

Optraken è apparizioni e nascondimenti: adesso si muovono come scudo o come falange armata macedone.

E’ sostituzioni e sospensioni, è la cimosa che cancella il gesso bianco sulla lavagna nera, pulendo la scena in attesa della preparazione della prossima, sono quelle aspirapolveri automatiche e senza fili che si aggirano per casa libere.

E’ un gioco ripetitivo che mai diventa stucchevole.

Anzi colpisce la grande coordinazione dei sei attori e manovratori dei quadratoni.

Da movimento orizzontale si passa a quello verticale e qui diventano fulminanti con i muri neri che coprono e trasformano, dove nascondersi per imboscate a suon di palle di carta (ricorda il Carnevale di Ivrea a martellarsi con le arance).

Se prima erano questi cubi ad aspirare tutto quello che trovavano, adesso invece il pericolo viene dall’alto diventando acrobatico: dal cielo cadono funi e corde da scansare come essere dentro Super Mario Bros, ghigliottine che tranciano dalla graticcia e palle di neve e palline da tennis lanciate come mitragliatrice dalla macchina sparapalle (e qui non può non venire in mente il libro Open di Andrè Agassi).

Dall’alto arriva anche la farina e sacchi di sabbia come bombe lanciate da un B-52 in un gioco ad eliminazione, una battaglia navale, il palco intanto è diventato un Campo di Marte, tutto è sfondato e sfasciato e adesso il Teatro è nudo e si mostra nella sua assenza, nella sua artigianalità e macchinerie.

Due spettacoli invece che, per forma e pretesto, si assomigliano: A Equipa del gruppo lisbonese Dentro do Covil, e La enciclopedia del dolor degli spagnoli Elena Artes Escenicas.

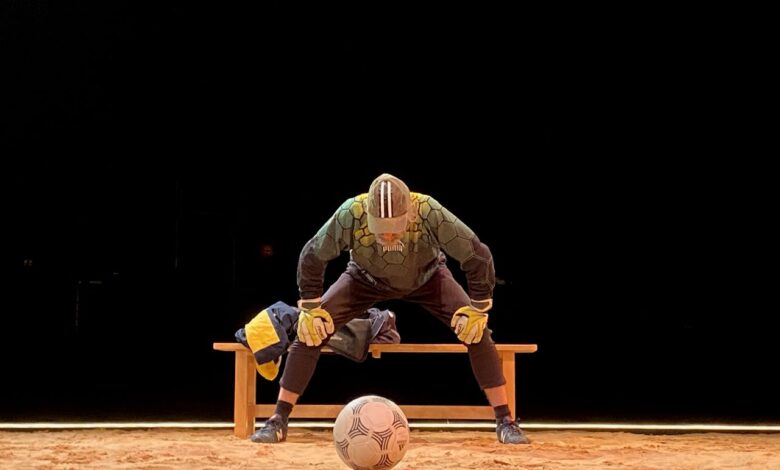

Forma perché entrambi hanno utilizzato la metafora sportiva, il primo il basket il secondo il calcio, in particolare il ruolo del portiere, pretesto perché la disciplina diventa luogo e paragone per parlare di sofferenza, il primo la perdita di un amico, il secondo le violenze all’interno di una scuola a Vigo perpetrate da parte degli insegnanti sugli alunni.

Due monologhi intensi, il primo di Rui Silva, il secondo di Gonzalo Cunill sulla mancanza, sulla pena, sul tormento, il primo un suicidio, il secondo prodotto dagli adulti verso i bambini traumatizzati per sempre dalle sevizie subite.

Il primo ha un canestro in scena e a terra ci sono gli schemi, i blocchi, i passaggi, le manovre e intanto affiora la memoria e le fotografie commoventi, scatti sbiaditi dalle lacrime, sfocati dall’appannamento delle palpebre salate: un racconto intimo sportivo che diventa epico.

Il secondo ci ha ricordato La Classe di Fabiana Iacozzilli per la brutalità e la ferocia inflitta in maniera sadica a bambini puri e inermi.

Ma non è soltanto un ricordo (reale e autobiografico dell’autore Pablo Fidalgo) di quello che succedeva in questa scuola cattolica del nord della Spagna ma è anche un excursus sociale e politico post abbattimento del dittatore Franco e l’instaurazione faticosa della Repubblica.

Gli abusi sui bambini erano la normalità accettata silenziosamente perché la Chiesa aveva ancora un grande peso all’interno delle comunità.

Ci sono venuti in mente le pellicole The Sleepers o Il dubbio o ancora Mystic River.

Le punizioni, gli insulti, tutti gli adulti sapevano che cosa accadeva lì dentro ma nessuno faceva niente per impedirlo.

La paura e l’aggressività si sentono palpabili, il racconto diventa straniante, come un girone infernale pieno di terrore, un dolore inaccettabile, un dolore inconfessabile che gonfia di rabbia il nostro protagonista ormai cresciuto ma sempre ferito dai metodi educativi ancestrali e dittatoriali, militari e fascisti.

Perché il portiere fa parte della squadra ma è lontano, emarginato dal gioco, così come il collegio faceva parte della città e della società ma era un corpo a sé stante con regole proprie.

Bambini minati nella loro autostima, nel corpo, nell’anima con le famiglie che a casa intimavano ai loro piccoli Che non esca di qua, che rimanga un segreto.

Il corpo dell’autore si è rotto, il dolore diventa malattia psicosomatica depressiva non ricevendo solidarietà da parte della città ma anzi un’ulteriore solitudine, allontanamento ed emarginazione aumentando in lui il senso di colpa.

Il portiere è solo contro tutti i tiri che gli arrivano da ogni direzione ma il teatro può essere una terapia per ricordare il passato e farci i conti.

E come ogni anno è immancabile l’interessante e attesa proposta a firma del direttore Francisco che stavolta ha direzionato il suo sguardo partendo da un classico di Thomas Bernhard, Minetti, e creando questa sua suggestione, Calvario, che appunto prende spunto dal dramma dell’attore feticcio dell’autore austriaco sul finire della carriera e dell’esistenza.

Dalla tragedia qui ci troviamo dentro una farsa, immersi in una sorta di Rumori fuori scena, brillante, sarcastico, veloce, ironico, sul finale pungente.

Un testo, questo di Rodrigo Francisco, che è al tempo stesso un inno al teatro come una iattura contro quegli attori che usano la scena senza viverla, che utilizzano il pubblico per la loro bramosia, che stanchi e annoiati recitano la parte svuotati, senza più linfa né vitalità, mettendo soltanto il mestiere e mai l’anima.

In uno spazio in costruzione durante le prove un vecchio attore prova incessantemente la sua parte con il suo aiutante personale, gli altri attori, succubi della sua fame e carriera, il regista e l’aiuto regia scatenando ire, liti furibonde, prese di posizione, dispute, frizioni, scontri, vere e proprie guerriglie.

Vediamo tutta la costruzione e il dietro le quinte nella lunga preparazione prima del debutto, il suggeritore che difende strenuamente il padrone provando sempre la stessa scena tra mille intoppi.

Manca l’amarezza del Minetti, rimane il divertissement godibile, il ludibrio leggero, la battuta.

Almada è sempre una sfida vinta.

.