Jafar Panahi continua a raccontarci il suo paese, con le tante contraddizioni e conflitti che lo attraversano. Qui ad intrecciarsi sono tre storie.

Le prime immagini sono girate in una citta turca, non distante dal confine con l’Iran. Qui vive una coppia di profughi iraniani che, come tanti altri, di questo e di altri paesi, stanno provando a raggiungere l’Europa. Non avendo documenti ufficiali sono costretti a seguire le vie dell’emigrazione illegale, e stanno procurandosi il denaro e i passaporti falsi che sono necessari. Si tratta, probabilmente, di dissidenti, costretti all’esilio.

Ad un certo punto, la scena che stiamo seguendo è interrotta da un assistente alla regia, che dà il cut, chiudendo la ripresa. Uno zoom della macchina da presa, in lento allontanamento dal soggetto, ci mostra le immagini da una prospettiva diversa. E qui inizia una seconda storia.

Ad osservare la ripresa dallo schermo di un computer portatile è Jafar Panahi, che vediamo contattare al telefono i suoi collaboratori per dare le sue indicazioni di regia sul film che sta realizzando. Si trova in un piccolo villaggio al nord dell’Iran, a pochi chilometri da un confine (con la Turchia?) e dalla città in cui è ambientata la storia che vuole raccontare. Una storia, come presto capiremo, recitata da attori che sono anche i veri protagonisti del dramma che viene rappresentato, secondo lo stile proprio del cinema di Panahi.

Al centro di questa seconda storia, ma senza alcun narcisismo, protagonismo o compiacimento vittimistico, è quindi lo stesso Panahi. Ad essere evocata è la sua tragica vicenda personale, quella di un regista che da ormai molti anni è costretto a vivere in una condizione di libertà vigilata: obbligato a rimanere nel proprio paese, con il divieto di girare film e di assumere posizioni pubbliche. Nelle settimane precedenti alla presentazione del suo film alla Mostra del cinema di Venezia è giunta la notizia del suo arresto, per aver firmato una lettera pubblica contro l’arresto di un altro regista del suo paese, Mohammad Rasoulof.

In questa seconda storia vediamo quindi come Panahi, contravvenendo ai divieti delle autorità, continui comunque, clandestinamente, a fare il suo lavoro e le condizioni in cui, ostinatamente, riesce a farlo. Guidando gli attori e i suoi collaboratori a distanza, e trasferendosi da Teheran, per essere loro più vicino, al piccolo villaggio al confine settentrionale dell’Iran.

Al centro del film, ed è questo il terzo racconto del film, è proprio questo piccolo e remoto villaggio, abitato da una popolazione che si esprime in un dialetto azero, quindi di etnia diversa da quella persiana. Panahi ha preso in affitto un piccolo e spartano appartamento ed è accolto dalla famiglia che lo ospita e dagli abitanti del villaggio con la cordialità e la cortesia tipica degli iraniani (bellissima la scena in cui una anziana signora gli prepara il pasto). Al tempo stesso la sua presenza suscita curiosità ed interrogativi. Per quale motivo questo intellettuale di Teheran è venuto a vivere nel loro villaggio? Sta forse nascondendo loro qualcosa, sta progettando una fuga dal paese, visto che il confine è a pochi chilometri ed è di fatto controllato da bande di contrabbandieri che gestiscono anche flussi di emigrazione clandestina?

La vita apparentemente serena e idilliaca di questo villaggio rurale nasconde una realtà diversa, che non tarderà a rivelarsi, coinvolgendo lo stesso Panahi. Si tratta del peso derivante dalle consuetudini tradizionali, che condizionano fortemente le scelte delle persone e la loro libertà. La comunità prevale sull’individuo, ad esempio nelle scelte matrimoniali, soggette a tradizioni arcaiche che governato i rapporti tra le diverse famiglie. Può capitare che certe unioni siano stabilite fin dalla nascita degli interessati. Nel villaggio si sospetta che una ragazza, il cui destino è stato già deciso (dovrà sposare un suo cugino), abbia una relazione segreta con un altro ragazzo. Si tratta di un giovane studente, tornato a casa dopo essere stato espulso dall’università per avere partecipato a delle manifestazioni di protesta. Comincia a circolare la voce di una fotografia scattata da Panahi, che li vede assieme. Potrebbe essere la prova del tradimento della ragazza. In modo sempre più assillante il ragazzo tradito e i rappresentanti del villaggio chiedono al regista di consegnare la foto.

Come affiora in un dialogo, la vita del villaggio è governata dalla paura. È la forza che si è abituati a riconoscere alle tradizioni e alle superstizioni a sostenere le relazioni sociali e le strutture di potere. Si tratta degli orsi che non esistono ai quali fa riferimento il titolo del film; non esistono eppure incutono una paura che condiziona e limita la libertà.

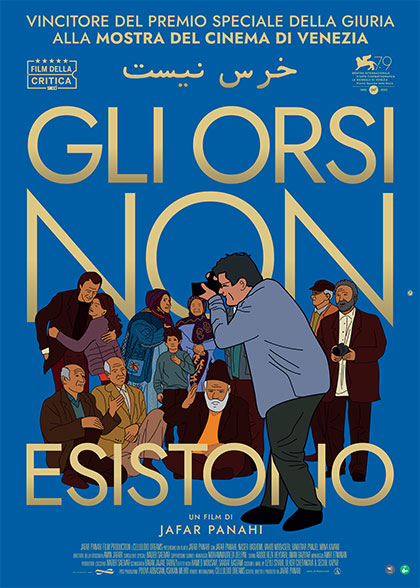

Abbiamo visto il film all’ultima mostra del cinema di Venezia. È stato presentato in una delle giornate conclusive e a noi è sembrato il film più bello ed emozionante del concorso. Avrebbe indubbiamente meritato il leone d’oro (riconoscimento che Panahi aveva già ottenuto nel 2000 con Il cerchio). La giuria ha fatto scelte diverse, attribuendo al film un premio minore. È un film da non perdere.

Khers nist – No bears (Gli orsi non esistono), di Jafar Panahi, Iran 2022, 106’