Abbiamo ripassato la storia, scoperto come siamo nate. Attraversato le biografie delle donne borghesi possedute prima dai padri e poi dai mariti, delle operaie dominate dalle fabbriche, delle attiviste lasciate ai margini dai compagni, delle madri – sedotte dagli elettrodomestici – oppresse dalla cura della prole e della casa, delle lesbiche costrette a nascondere le scelte di genere, affettive e sessuali. Ora siamo tranquille, vero? Qui da dove scrivo, in Italia, seduta al tavolino, con il mio lavoro culturale, i viaggi, la possibilità di accedere ai servizi pubblici, vestita come mi girava stamattina, non depilata, non truccata, la casa in disordine, sono molto tranquilla. Ma se domani perdessi la casa? Se diminuisse il mio potere d’acquisto? Se dovessi ingrassare, sperimentare un esordio psicotico ed essere ricoverata in un centro di salute mentale, perdere i capelli? Avere una esperienza in carcere? Rimanere incinta ed essere una cittadina degli Stati Uniti d’America alla quale è negata la possibilità di interrompere la gravidanza? Svegliarmi ed essere Hande Kader, attivista turca transgender, e morire mutilata e carbonizzata sul ciglio di una strada perchè il mio paese non mi considera persona, o la professoressa Cloe Bianco, italiana, demansionata per aver attivato un percorso di affermazione di genere e indotta a suicidarsi dandosi fuoco nella sua “piccola casa con le ruote”?

Fino a qui abbiamo parlato di donne che certamente possono stare tranquille: bianche, di ceto medio-alto, istruite, occidentali, eterosessuali, cisgenere, abili. Insomma, privilegiate. Il modo migliore per ringraziare le nostre madri di movimento è renderci consapevoli dei privilegi dei gruppi ai quali apparteniamo rispetto a comunità ancora più marginalizzate. Allargare l’alone semantico della parola donna per decolonizzare le nostre pratiche da quel residuo di cultura patriarcale che necessariamente abbiamo interiorizzato (ci cresciamo dentro) e diventare le migliori alleate per la liberazione di tutte.

Proseguiamo dunque il viaggio, tra alcuni tips, e alcuni alert.

Femminismo intersezionale e transfemminismo: il soggetto donna universale non esiste

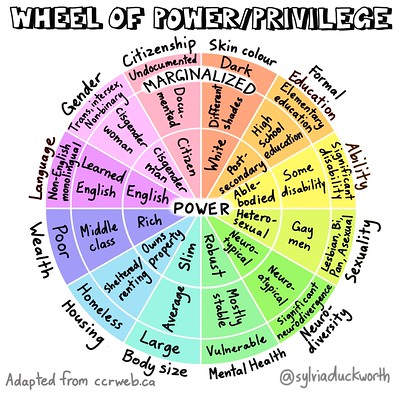

Intersezionalità è un termine introdotto nel 1989 dall’attivista e giurista afroamericana Kimberlé Crenshaw per descrivere nuove forme con le quali intendere ed allargare la lotta femminista. La ruota del potere, qui in basso, ci fa ben vedere come quando parliamo di discriminazione ed oppressione possono essere diversi i livelli che si intersecano, e il fatto di essere donna è solo uno tra tanti. Se come donne siamo povere, omosessuali, nere e homeless, il nostro potere sarà infatti minore di quello di donne ricche, eterosessuali, bianche e proprietarie di immobili. Ogni individuo si colloca in un punto preciso di diverse dimensioni che si intersecano, ed è solo diventando coscienti del proprio privilegio (oltre che dei motivi per i quali si è sfruttate) che è possibile mobilitarsi, allearsi e utilizzare i propri diritti per rendere visibili le forme di oppressione che agiscono su persone meno “potenti”. Le prime femministe afroamericane e chicane denunciarono senza mezze misure il razzismo implicito nel femminismo radicale bianco e borghese, e invitarono le donne nere, proprio in quanto abitanti del margine, a riappropriarsi del proprio posizionamento e rivendicare un patrimonio di legami, affetti, tradizioni, condizioni di assoluta specificità. Tra gli anni ‘80 e il 2000 Angela Davis, bell hooks, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa ci hanno aperto la strada, e stimolato a pensare congiuntamente in termini di solidarietà, accoglienza delle identità, peculiarità delle narrazioni soggettive.

Si è donne in un contesto. Pensare in senso intersezionale significa unire le lotte. Si può fare antirazzismo praticando il femminismo, inteso finalmente come cultura di coesistenza delle differenze. Il transfemminismo, espressione coniata dalla studiosa e attivista intersessuale nippo-americana Emi Koyama, spiega molto bene nel suo manifesto che: “Ogni volta che alcune donne (precedentemente ridotte al silenzio) prendono parola, sfidano le altre femministe a riconsiderare la propria idea di chi rappresentano e degli ideali per i quali lottano. Anche se questo processo, talvolta, porta alla dolorosa realizzazione dei propri pregiudizi e delle oppressioni interiorizzate in quanto femministe, esso si rivela vantaggioso per il movimento, perché allarga le nostre prospettive e la nostra cerchia. (…) Il transfemminismo è prima di tutto un movimento fatto da e per le donne trans che riconoscono che la propria liberazione è intrinsecamente legata alla liberazione di tutte le altre donne, e delle altre soggettività. È, infatti, un movimento aperto alle persone queer, intersex, agli uomini trans, alle donne non-trans, agli uomini non-trans e a tutt* coloro che siano solidal* nei confronti dei bisogni delle donne trans, e che considerino l’alleanza con le donne trans come una parte essenziale della loro stessa liberazione”.

Gira che ti rigira siamo sempre lì.

L’antifemminismo: il Donnismo

Nonostante tutto ciò, ancora oggi, ci sono alcune persone che credono che le donne siano superiori agli uomini (delle persone non binarie di solito ignorano l’esistenza). Che credono che il gender mainstreaming (inclusione di una prospettiva di genere nella realizzazione delle politiche) si possa realizzare permettendo alle donne di occupare gli stessi ruoli degli uomini, o incentivando lo studio della matematica, mantenendo di fatto il sistema com’è. Che immaginano un solo tipo di donna per i cui diritti vale la pena lottare, quella del femminismo liberare di metà ottocento: bianca, etero, cis, di ceto medio-alto. Che giocano a dare una definizione universale di che cosa significhi “essere donna” per favorire il mercato (e vendere creme o suggerire esperienze da fare con le amiche – alcuni inserti dei principali quotidiani nazionali ci hanno educate per anni in questa direzione). Che rivendicano come gran successo il fatto che sia eletta una donna in alte cariche politiche, amministrative, industriali, anche se nel novero di occupazioni che promuovono sistemi autoritari, patriarcali, escludenti. Che quando usano il termine “donna” lo usano come sinonimo di “vittima”, in slogan come “rendiamo le città sicure per le donne!”. Che credono che le donne trans non siano donne, ma uomini che vogliono appropriarsi dei privilegi femminili (TERF – Trans Exclusionary Radical Feminist). Che pensano che le lavoratrici sessuali non sfruttate, che si riprendono il controllo sui propri corpi e ne dispongono a proprio insindacabile giudizio, non possano essere femministe (SWERF – Sex Worker Exclusionary Radical Feminist). Che promuovono un sacco di washing: greenwashing, pinkwashing, rainbow washing, blackwashing, ovvero si presentano a favore di alcune comunità (ambientaliste, femministe, lgbtqia+, nere) solo per aumentare il consenso dei consumatori nei loro confronti, colorando i loghi sui social di rosa, verde o arcobaleno. C’è chi, imponendo la propria parzialissima idea di femminismo come totalitaria, esclude di fatto tutte le comunità non allineate. Chi finge di essere “dalla parte” delle donne allo scopo di mantenere lo status quo, cioè solo fino a quando questo posizionamento crea vantaggi, consenso o permette di coprire il sistema di privilegi in suo possesso.

Bene: tutte queste persone praticano il donnismo.

Il trigger: Rosa Prati

E allora, per chiudere il nostro tortuoso percorso ad anello, come mi diventi femminista?

Mia nonna si chiamava Rosa Prati, nome molto evocativo. È morta troppo presto, aveva 73 anni, sembrando abbastanza in salute. In realtà non lo era, ma ha voluto essere libera di fare le sue cose, fino all’ultimo. È nata nel 1927 e cresciuta in una microscopica località appenninica, salvo poi trasferirsi da sposina in un’altra piccola località montana, la Sorba, composta unicamente da una casa colonica abitata dal mio bisnonno e successivamente suddivisa tra i suoi 15 figli maschi. Era molto affascinante, intelligente e ironica. Portava piccoli ricci d’argento acconciati rigorosamente in casa, con i bigodini, e riusciva a toccare le stufe accese a mani nude – guardandomi di soppiatto mi raccontava del suo patto con il Diavolo. Mangiava di gusto, di solito gli avanzi, e infatti in occasione dei pranzi di famiglia già adottava prospettive antispeciste e definiva se stessa “el cagnin d’Lisett”, cioè il cagnino di Lisetto, di cui si dice che si mantenne in vita cento anni con gli scarti. Aveva studiato poco e lavorato molto, ma conservava valigie di libri e possedeva tutti I Quindici. È sempre stata povera e viveva in una casa popolare, salvo poi riempire il suo divano di regali in ogni occasione festaiola. Portava con sé una borsa che conteneva tutto, e per tutto intendo… tutto. Nella vita ha ricercato indipendenza e sostenibilità. Dalla montagna trasferendosi in città. Da mio nonno, impratichendosi nel parlare l’italiano e facendosi molte amiche, con le quali usciva e delle quali voleva conoscere i mondi. Dalla passività imparando a guidare il motorino. Dal supermercato coltivando il suo orto, pure sul balcone (negli anni ‘70 lo facevano in pochi, e comunque era roba da pezzenti), preparando marmellate, cuocendo pane, sferruzzando calze e maglioni di lana che porto ancora oggi, ecologici e indistruttibili. Ha cercato per sé nuove e autonome narrazioni, trascinando e sconquassando gli immaginari di tutta la famiglia.

Non ho mai riso così tanto come con Rosa Prati. La notte giocavamo a Scala Quaranta, lei beveva litri di caffè per rimanere sveglia, ma immancabilmente crollava, e con lei le carte, che io guardavo prima di risvegliarla. Mi lasciava sempre vincere. Manteneva la casa viva, intesseva relazioni, spostava confini e decolonizzava le ristrettezze da periferia industrializzata del mio quotidiano. Mi induceva a ribellarmi al patriarcato, era la complice segreta dei miei dispetti, e quando nonno si arrabbiava lei piangeva per il riso trattenuto, mi proteggeva con il suo corpo e si ciucciava catene di maledizioni senza fare una piega.

È morta senza mai rivelarmi il segreto che un giorno mi disse di avere, improvvisamente e senza agonie, lieve e ridanciana, mollandomi in ricerca e piena di nostalgie.

L’ultima volta che l’ho vista era in ospedale ad assistere il nonno, e mi ha chiesto di andare alle macchinette e portarle una merendina. Ci era andata in motorino, con il casco aperto.

Se sono femminista, non è che colpa sua.

Letture:

Jennifer Guerra (2020), Il corpo elettrico. il desiderio nel femminismo che verrà, TLON

Visioni:

Bessie Stringfield

Webzine e newsletter:

bossy.it