Dopo il doveroso appuntamento con il cinema delle sorelle Wachowski, mi piacerebbe ora riavvolgere la pellicola e fare un salto indietro di qualche decennio. Saremmo infatti certamente in errore se pensassimo che la complessità narrativa sia piombata sul cinema contemporaneo come una meteora impazzita, senza aver seminato dei germogli negli anni precedenti. Penso in particolare ai maestri della suspense e del mistero, che con i loro film non hanno mai mancato di prendersi gioco dei propri spettatori. Parlerò allora di Orson Welles, Fritz Lang e Alfred Hitchcock.

Nel precedente articolo avevo chiamato in mio aiuto Thomas Elsaesser e la sua definizione di mind-game film che sarà molto utile anche in questo caso. Il mind-game film per definizione chiama in causa due elementi: il gioco e la mente. Mentre in questo caso la mente verrà citata ma approfondita successivamente, vorrei invece concentrarmi sull’aspetto del gioco e in particolare di quello che il film attiva nei confronti del suo spettatore. Questo perché Welles, Lang e Hitchcock sono stati dei veri e propri maestri nel confondere i loro spettatori in sala e nel tenerli con il fiato sospeso, fornendo continuamente informazioni parziali o errate ed impedendogli così di comprendere fino in fondo quel che accade sullo schermo.

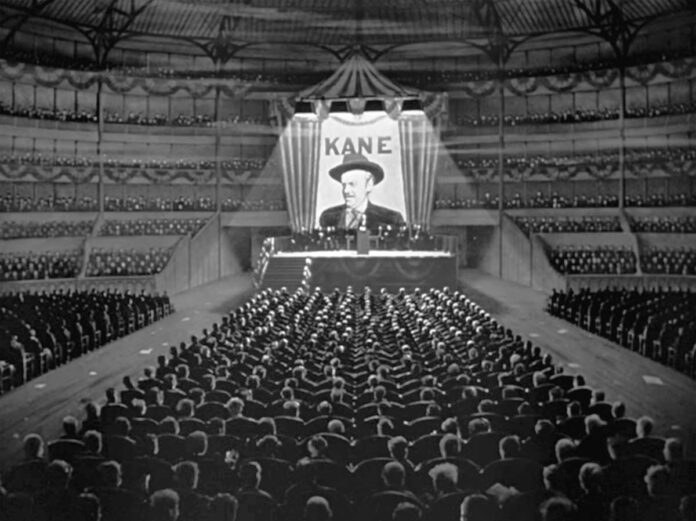

Partirei da Orson Welles non solo perché il suo Citizen Kane (1941) viene prima in ordine cronologico, ma anche perché è una vera e propria pietra miliare della storia del cinema. Welles avrebbe potuto ricostruire e narrare la storia di Charles Foster Kane, ricco magnate dell’editoria ispirato alla figura di William Randolph Hearst, in maniera lineare e didascalica. Invece opta per una narrazione fatta di flashback e di testimonianze che si intrecciano: il protagonista infatti muore nei primi minuti del film e a ricostruire la sua storia sono cinque differenti personaggi, ognuno con il rispettivo punto di vista. Ed è qui che si entra letteralmente in gioco: i cinque personaggi sono tutt’altro che imparziali nel raccontare ognuno la storia come gli conviene. I resoconti sono talvolta discordanti, lo stesso episodio viene raccontato in maniera diversa da differenti narratori e il giornalista Thompson è incaricato di mettere ordine al caos. Una sorta di alter ego dello spettatore, se non fosse che alla fine il povero Thompson resterà privo della risposta più ambita, quella che riguarda Rosebud, mentre lo spettatore potrà cantare vittoria, grazie alla strizzatina d’occhi del regista. Ecco dunque che Citizen Kane è certamente uno dei primi esempi di film che giocano con il loro spettatore, disorientandolo. E Welles lo fa non solo attraverso una struttura narrativa articolata ma anche attraverso scelte di regia e di messa in scena estremamente precise. Infatti, uno degli aspetti che ha fatto passare alla storia questo film – oltre al largo uso di piani sequenza e di punti di vista e movimenti di macchina arditi, tra gli altri – è l’utilizzo della profondità di campo che pone allo spettatore una vera e propria sfida: studiare con attenzione inquadratura per inquadratura alla ricerca di dettagli significativi.

Anche lo spettatore di Fritz Lang di fronte al finale di Woman in the windows (1944) si trova preso in giro da una storia che è stata ma non era ciò che appariva. E a prenderlo in giro questa volta non sono i narratori inattendibili interni alla storia, ma il regista stesso. Woman in the windows è interessante perché per la maggior parte della sua durata è un classico giallo: Richard Wanley, dopo aver incontrato la giovane e bella Alice, passa da essere semplice professore di criminologia ad essere l’omicida di Mazard, amante della donna. Il cadavere nascosto dalla coppia verrà ritrovato e iniziano le indagini, con tanto di ricatti e scontri armati tipici del genere. Ma è proprio l’incontro tra Richard e Alice che rappresenta la chiave di volta per comprendere il film e il suo finale. Richard si sta recando al club, dopo aver accompagnato sua moglie e i suoi figli alla stazione, quando il suo sguardo viene catturato da una vetrina che espone il ritratto di una donna. Di ritorno dal club, si ferma nuovamente per rimirarne la bellezza, quando all’improvviso, in sovrapposizione al quadro compare un riflesso: quella di una donna diversa ma identica a quella del dipinto. Richard si volta e scopre accanto a sé la donna in carne ed ossa, che lo invita a casa sua per mostrargli i disegni relativi al suo ritratto. Una sequenza di pochi minuti ma densa di significati che Paolo Bertetto in Lo specchio e il simulacro spiega molto meglio di quanto potrei fare io. Prendo dunque a prestito la sua analisi per spiegare qui brevemente quanto accade in quei pochi minuti. Le immagini del dipinto, del riflesso della donna sulla vetrina e della donna in carne ed ossa creano un moltiplicarsi della figura femminile che dà vita a un effetto di ambiguità. In questo modo è come se il protagonista incontrasse la donna tre volte – nella sua forma di dipinto, nel suo riflesso e nel suo essere accanto a lui – e in due spazi differenti: in quello della strada, dove entrambi sono corpi, e in quello del vetro dove entrambi sono riflessi, quasi come fantasmi. Il film introduce così in pochi minuti e con poche immagini una serie di temi: quello del doppio e dell’identificazione di sé (che potrebbe portare a leggere il film secondo le teorie psicoanalitiche), c’è poi la dicotomia tra visibile e invisibile, tra percezione e realtà, tra realtà e immaginazione, tra concreto e onirico. Una sequenza di cui si apprezza la bellezza, ma la cui genialità forse resta parzialmente incompresa fino al risvolto finale.

E se Lang si diverte a prendere in giro il suo spettatore, Alfred Hitchcock di certo non è da meno. Il suo Stage Fright (1950) manda infatti letteralmente all’aria quel particolare rapporto di fiducia che si instaura tra un film e il suo spettatore, dove il primo giura di non mentire se il secondo è disposto a mettere in sospensione la sua incredulità di fronte ai fatti raccontanti. Stage Fright tradisce questa fiducia facendo passare per veritiero qualcosa che in realtà è una menzogna. Come accade in Woman in the windows, la menzogna è introdotta dalla sequenza iniziale per palesarsi poi solamente nel finale. Tutto ha infatti inizio con un sipario teatrale che si apre su un’ambientazione londinese, a cui segue un flashback in cui il protagonista Jonathan racconta dell’omicidio del marito di Charlotte, sua amante, di cui viene ingiustamente accusato al posto di lei. Anche in questo caso il film prosegue poi come un classico giallo, con la giovane Eve che aiuta Jonathan a scappare dalla polizia, mentre cerca in tutti i modi di raccogliere le prove necessarie per incastrare Charlotte. E mentre la storia va avanti, facendosi sempre più avvincente ed intricata, lo spettatore si dimentica di quel sipario iniziale, che evidenzia non solo uno stile di messa in scena ma un tipo di narrazione, che oppone verità e menzogna, realtà e immaginazione. Nel finale, il flashback smette di essere quell’artificio cinematografico per raccontare le cose come stanno, per trasformarsi nel punto di vista di un narratore non attendibile, come in Citizen Kane.

Prima di entrare nel dettaglio di questi tre film, con i quali si copre l’arco di un decennio di storia del cinema, avevo iniziato parlando di Elsaesser, del mind-game film, del gioco e della mente. E questi tre titoli, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità, rappresentano un germoglio, un tassello, un inizio di quello che poi sarà una tendenza esplosiva nel cinema contemporaneo. Eppure, alcuni degli elementi essenziali sono già qui: giocare con lo spettatore, giocare con e tra i personaggi e narratori, giocare con la mente e con le sue dinamiche. Elementi che penso possano dirci anche molto su come “funzioniamo”: del fascino che si prova di fronte al mistero, dell’entusiasmo che si sperimenta di fronte a una sfida, a un gioco, a una matassa da sbrigliare, dell’attendibilità o non attendibilità della nostra memoria e del nostro ricostruire quanto ci accade ogni giorno.