–

Accademia Perduta Romagna Teatri e ATER Fondazione, per la prima volta insieme, hanno realizzato un partecipatissimo Festival/Vetrina dal significativo sottotitolo: Sguardo nel Contemporaneo. Brevi note sulle cinque creazioni, fra le tredici in programma, che ai nostri occhi hanno in maniera più esplicita problematizzato il rapporto fra ciò che è consolidato e il suo sovvertimento.

Tradizione e rivoluzione: parole-mondo così smisurate da far tremare i polsi e non poter certo essere esaurite in queste poche righe.

Detto ciò, cinque fra le tredici creazioni in programma a Colpi di Scena 2021 hanno in maniera particolarmente esplicita riattivato, da diverse prospettive, una relazione centrale per il mondo dell’arte.

Da questa precisa angolazione desideriamo restituire uno sguardo, non esaustivo né valutativo, su quanto incontrato nel partecipatissimo Festival/Vetrina di Accademia Perduta Romagna Teatri e ATER Fondazione.

Teatro come finestra sul mondo: dichiaratamente ed esplicitamente l’approdo scenico del recente percorso creativo internazionale di Instabili Vaganti riattiva e rivisita forme e modalità di quel teatro politico che soprattutto qualche decennio fa ha (in)formato diversi artisti e Compagnie ancora operosi, ancorché spesso in circuiti liminali (la notorietà è sovente inversamente proporzionale alla radicalità).

Per chiarezza: qui si intende il termine ‘politico’ nel senso originario e largo di qualcosa che concerne la polis tutta, la comunità, non nella accezione che riguarda solamente una sua circoscritta manifestazione, quale ad esempio è la consultazione elettorale che ha avuto luogo pochi giorni fa in diverse città italiane.

Il ‘teatro politico’ di Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno si muove fra due polarità che il Novecento teatrale ha espresso con forza: ‘teatro con contenuti politici’ con finalità pedagogiche esplicite (da Piscator, a Brecht, a L’Istruttoria di Peter Weiss, a US di Peter Brook, per capirci) e ‘uso politico del teatro’, quello che incarna in prima persona il cambiamento della relazione teatrale, l’attivazione dello spettatore, la dilatazione del fatto scenico oltre i suoi confini tradizionali (come ad esempio il ‘teatro a partecipazione’ di Giuliano Scabia). Nel caso di Instabili Vaganti, riferendosi a questa seconda modalità, l’efficacia ‘rivoluzionaria’ -usiamo questo termine non senza esitazione- forse è data più dalla prospettiva pervicacemente interculturale e transculturale della loro ricerca che dal loro proclamare una specifica posizione ideale e ideologica sul mondo.

Interculturale: Lockdown Memory, questo il titolo, nasce dall’incontro-confronto di identità (personali, professionali, socio-antropologiche) differenti.

Transculturale: questo luogo di condivisione artistica «tende a superare i dati culturali di partenza e, se e in quanto produce esperienza reale, autentica, mette in questione le identità codificate, sia individuali che collettive, mirando, addirittura -a volte- a una certa oggettività, pre- o post- culturale, o più esattamente a un something third, un “qualcosa di terzo” che “non è né universale né culturale”», per dirla come meglio non potrei con Marco De Marinis (in apertura del suo Il teatro dell’altro, La Casa Usher, 2011).

In scena nello spettacolo L’ombra lunga del nano della Compagnia Les Moustaches vi sono due attori, una giovane donna e –nomen omen– un nano.

Situazione: marito e moglie, crisi coniugale.

Fin qui nulla di nuovo.

Ciò che vale sottolineare, ai fini del nostro piccolo discorso, sono il rapporto con la tradizione e la rivoluzione nello sguardo dello spettatore che questa creazione istituisce.

La ridda di misurate eppur efficacissime invenzioni, soprattutto rispetto ai proteiformi rapporti fra le Figure e lo spazio scenico, che lo spettacolo presenta è pienamente ascrivibile all’alveo della Tradizione teatrale, così come il sistema di significati messi in campo: là dove molte drammaturgie dell’oggi inglobano e traducono il reale in più o meno intelligibili forme di performatività, questo spettacolo si fa riflesso “dall’interno” di dinamiche e interrogativi dell’umano. Dal particolare all’universale, si potrebbe forse sintetizzare.

Rivoluzione (a partire da quanto sopra): Ludovica D’Auria e Claudio Gaetani, questi i nomi degli interpreti sono, semplicemente, bravissimi. Ritmo, variazioni, precisione, presenza, una pluralità di colori e intenzioni come è raro vedere sui nostri palcoscenici, soprattutto in allestimenti di Compagnie giovani o “minori”. Gaetani, lo diciamo sperando di non risultare offensivi allorché è tutt’altra la nostra intenzione, non è bravo “per essere un nano” – è bravo (anzi molto bravo) e basta. E ciò, credo vada detto, mette in crisi alcuni schemi cognitivi che volontariamente o meno ci ingombrano: decenni di pur meritorio teatro sociale con l’accento posto “più sul percorso che sul prodotto” ci hanno abituato ad assistere a creazioni spesso brutte (o bruttissime), la cui validazione era (è) data principalmente dal beneficio di cui gli svantaggiati interpreti potevano godere. La questione che Gaetani propone ai nostri occhi è, a suo modo, radicale, ed ha a che fare con le categorie con cui classifichiamo il mondo e gli umani che lo abitano. Sarà interessante vedere questo interprete in uno spettacolo in cui il suo nanismo non sia lo studium, per dirla con Roland Barthes.

Restiamo ancora un attimo con il celebre semiologo francese per introdurre qualche breve nota su Gli Altri. Indagine sui nuovissimi mostri di Kepler-452: il punctum, dunque ciò che più agisce sul ricevente di un messaggio, ciò che può provocare una ferita, nello spettacolo interpretato da Nicola Borghesi, è, di nuovo, un’arguta messa in crisi dei nostri più o meno inconsapevoli schemi cognitivi.

Video di Carola Rackete arrestata.

Insulti pesantissimi.

Borghesi li doppia al microfono.

Poi inizia un discorso.

Tono assertivo, da comizio: noi, loro, gli altri.

Bach.

La difficoltà, dichiarata a gran voce, a ripetere quel tipo di insulti: farsi o no attraversare dalle parole / dai mondi degli altri?

Mario Lombardino, uno dei maggiori insultatori sentiti nel video iniziale.

Borghesi mostra la pagina FB di Lombardino, un po’ racconta i vari tentativi di contattarlo, un po’ lo sfotte.

Spettacolo come indagine sulla realtà (fin qui la Tradizione: più il rapporto è stretto tra Arte e Natura e più si avrà percezione di artisticità – ho visto un film ieri sera – e com’era? – bellissimo! oh, e poi è tratto da una storia vera!).

Pro e contro i migranti.

Pre-giudizi di qua e di là.

Un po’ di miele: non ci si salva da soli, non ci si salva senza Mario Lombardino.

E –coup de théâtre– l’intervallo di cinque minuti in cui il pubblico è invitato a guardare il proprio telefono, a dare un’occhiata ai propri social.

A tratti si configura con tutti i limiti di uno spettacolo a tesi (ancorché certo condivisibili). Chiuso. Viene in mente il Cesare Pavese del Mestiere di vivere: «Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già viviamo – e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi».

Bisogna esser chiari: ciò si potrebbe dire di molto teatro, anche quello così detto di ricerca, e dei suoi estimatori.

In questo senso Borghesi, parte di un ensemble che negli ultimi anni sta conquistando una grandissima attenzione nella società dello spettacolo contemporaneo, si muove -direbbe Ennio Flaiano- «con quella pacata amara indifferenza dell’attore che conosce i polli della sua platea»: uno spettacolo furbo, insomma, che parla a chi già la pensa come te fingendo autocritica rispetto alla propria chiusura verso “gli altri”.

Ma poi.

Sarà il ritmo, ritmo, ritmo.

E l’ironia.

Sarà che Borghesi ha ben studiato la retorica, intesa come l’arte del persuadere con le parole, e Cicerone che la articola in docere et probare (informare e convincere), delectare (catturare l’attenzione con un discorso vivace e non noioso), movere (commuovere il pubblico per far sì che aderisca alla tesi dell’oratore).

Sarà che non ti molla un secondo.

Sarà quel che si vuole, ma uno dei liceali seduti dietro di noi (presenti in teatro per un progetto scolastico, in un Festival-Vetrina altrimenti popolato essenzialmente da operatori), appena finisce lo spettacolo dice alle compagne: «Oh, io lo seguo su Insta» «Chi?» «Mario Lombardino. E anche Nicola Borghesi».

E allora se ci sfila da quella storia della cultura alta e bassa, dal pubblico chic e da quello meno chic (e già non sarebbero rivoluzioni da poco, se fossero vere), forse questo è un modo, oggi, forse un po’ furbo, ma vitalissimo, di lasciare un segno.

«In una celebre e fulminea parabola Borges parla di un pittore che dipinge paesaggi: regni montagne, isole, persone. Alla fine della sua vita si accorge di aver dipinto, in quelle immagini, il suo volto, scopre che quella rappresentazione della realtà è il suo autoritratto»: l’incipit della prefazione di Claudio Magris a Immagini di città di Walter Benjamin pare appropriato per introdurre qualche nota su Mille anni o giù di lì, nuova creazione di Luigi Dadina, Davide Reviati e Francesco Giampaoli.

Questo spettacolo, dolente e bellissimo, si inscrive in una Tradizione che include l’autobiografia come materiale drammaturgico (in bilico, dunque in costante assestamento, tra pudore e ostensione), parole artaudianamente intrise di respiro e carne, una lunghissima frequentazione dell’arte della narrazione e un rapporto di identità artistica, dunque di tensione creaturale, con gli spazi liminali, con le periferie e con chi le abita.

Vi è poi una Tradizione interna al Teatro delle Albe, che Dadina quasi quarant’anni fa ha co-fondato, che affiora in questo spettacolo: il riferimento più lampante è forse Stranieri (2008).

Ma ciò che vale forse sottolineare, a proposito di rivoluzione, per questo spettacolo, ha a che fare con il linguaggio.

E non è cosa da poco, se è vero che la storia dell’arte è innanzi e soprattutto storia delle forme, non dei contenuti né tanto meno dei sentimenti (a distanza di sette secoli studiamo i sonetti di Petrarca non perché esprimevano un anelito smisurato verso la sua amata, ma per la rivoluzione linguistica che essi hanno rappresentato).

Mille anni o giù di lì propone un sommesso quanto radicale ribaltamento della consueta gerarchia testocentrica che d’abitudine informa le produzioni soprattutto occidentali: i disegni di Davide Reviati e le musiche di Francesco Giampaoli non fungono da decorazione all’attore in scena, o più specificamente a ciò che egli dice, hanno piuttosto un proprio autonomo, ampio spazio di significazione.

È una caratteristica che, parallelamente alla creazione di questo spettacolo, a cui Dadina e Reviati hanno lavorato per circa due anni, abbiamo ritrovato in un’altra recente produzione Albe, Madre – quasi che affiori un’intesa carsica, forse istintiva ancor più che progettata, tra modi vicinissimi ma al contempo nettamente distinti di intendere il fatto scenico.

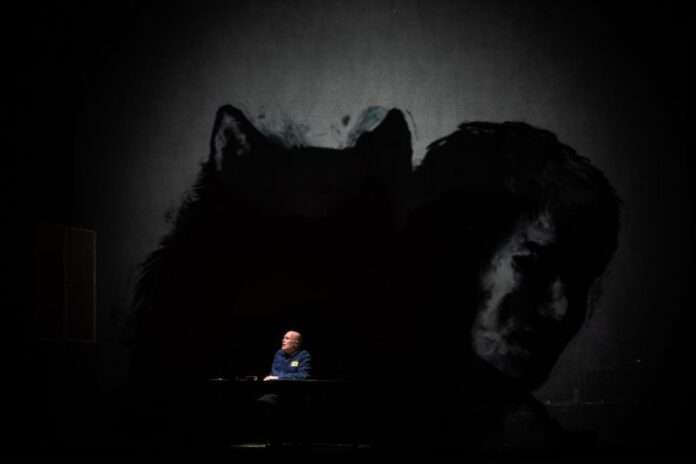

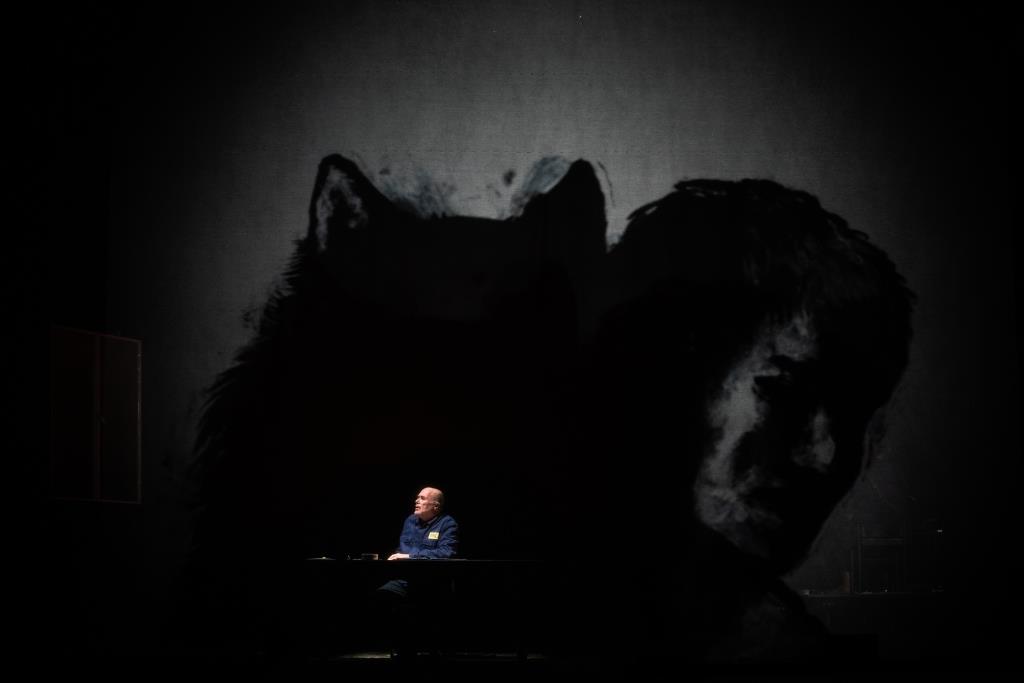

Dadina e Giampaoli sono immersi in uno spazio scenico in cui le smisurate immagini di Reviati fungono da evocazione, più che illustrazione, di ciò che la parola non riesce a significare: non vi è mai funzione didascalica o illustrativa, nei (di)segni che -enormi- ci si parano davanti, piuttosto il comune edificare una sorta di oscura wunderkammer in cui lo spettatore è invitato a immergersi, tra racconto e poesia, memoria e delirio, sproloquio e afasia.

Un antro buio in cui sprofondare, in un qui e ora dilatato e ammaliante.

Il problema di Fondazione Sipario Toscana affronta in chiave essenzialmente naturalistica lo sprofondare di un uomo nella demenza, specificamente nel morbo di Alzheimer.

Il rapporto con la Tradizione è chiaro: attori molto credibili aiutano a “sospendere l’incredulità” e a far sì che il pubblico facilmente si rispecchi nelle fatiche e nei dolori che i familiari della persona malata devono sopportare, tra medici scostanti, dubbi, paura del futuro, accessi di rabbia e sconforto.

In questo senso lo spettacolo è efficace ed efficacemente strappalacrime (con abbondanza di canzoni emotivamente connotate, luci ad effetto e composizioni di corpi lirico-tragiche): la possibilità di commuoversi è sempre molto apprezzata dagli spettatori, che mediamente, com’è noto, dalla fruizione di un fatto artistico si aspettano di ricevere emozione, istruzione e socialità.

Alcuni elementi brechtianamente stranianti fanno smottare dall’interno una impostazione altrimenti affatto convenzionale: passaggi in cui la finzionalità della rappresentazione è esplicitamente messa in evidenza, a moltiplicare i piani di fruizione e al contempo a raffreddare un pathos altrimenti sempre altissimo.

Le figure sedute a lato del grande cubo che, posto al centro dello spazio, funge da fuoco centrale.

Parole dette ad un microfono ad asta per introdurre alcune scene.

Cambi d’abito a vista per interpretare alcuni personaggi minori (come non pensare allo storico Arlecchino di Strehler?).

Passaggi stilizzati e anti-naturalistici.

L’attore che interpreta il malato di Alzheimer che d’improvviso “esce dal personaggio”, si rivolge al pubblico per poi “rientrare nel personaggio”.

La domanda che lo spettacolo ha fatto sorgere è principalmente una: se la lingua non è in primo piano e se (per mancanza di agganci autobiografici o per altri motivi personali) non funziona il rispecchiamento emotivo cosa rimane, della comunicazione artistica?

.

Grazie a Colpi di Scena, per le visioni che ha offerto ha chi ha desiderato incontrarle, per i mondi che ha fatto s(c)orgere.

Ad maiora!

,

MICHELE PASCARELLA

.

Visto a Forlì e dintorni dal 30 settembre al 2 ottobre 2021 – info: https://www.accademiaperduta.it/colpi_di_scena_2021_-2043.html

–