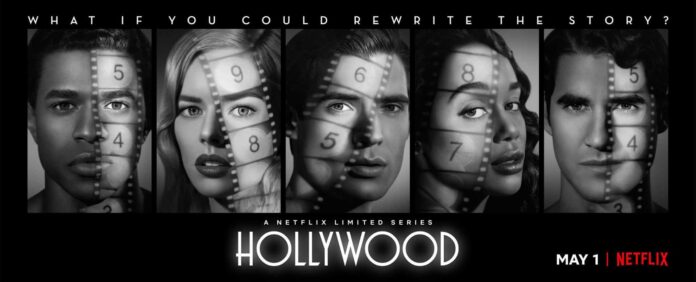

Nella Los Angeles del secondo dopoguerra un gruppo di outsider è in cerca di un posto nel mondo: così ha inizio Hollywood, la miniserie ideata da Ryan Murphy e disponibile su Netflix, la cui trama si può riassumere nella sfida lanciata da questo insieme eterogeneo e borderline – anziani, gay, attori afroamericani – all’industria cinematografica e a un Paese intero con lo scopo di vedere le proprie istanze riconosciute e accettate. La serie si apre con il reduce di guerra Jack Castello davanti ai cancelli degli Ace Studios, dove, ogni giorno, cerca di ottenere anche solo il ruolo di comparsa, salvo poi essere puntualmente respinto. La strada per oltrepassare quella soglia sarà tortuosa e passerà attraverso una pompa di benzina dove aitanti ragazzi riforniscono i clienti di benzina e sesso occasionale. Insomma, il protagonista va a fare l’escort per pagarsi le bollette. Qui avverrà un incontro fortuito grazie al quale Castello intraprenderà i primi passi nel mondo dello spettacolo. Lungo la via incontrerà altri compagni di viaggio appartenenti a varie minoranze, con i quali tenterà la scalata ai vertici dell’universo hollywoodiano grazie alla realizzazione di un film per quei tempi impensabile.

Il genere è a tutti gli effetti l’ucronia, in virtù della quale si prende la realtà in un preciso momento storico e le si dà una direzione diversa rispetto a quella intrapresa dagli eventi. Personaggi reali si uniscono così ad altri inventati per ricostruire l’atmosfera di quegli anni e immaginare cosa sarebbe successo se la principale industria culturale americana avesse osato di più nei confronti delle minoranze. Tra le personalità realmente esistite troviamo Rock Hudson, un attore omosessuale che nel corso della sua vita sposò una donna come copertura, e il suo agente Henry Wilson (interpretato da Jim Parsons, lo Sheldon di The Big Bang Theory), nonché il cattivo della serie. Wilson era una sorta di Harvey Weinstein ante litteram, un predatore sessuale che, al contrario del fondatore di Miramax, rivolgeva le sue attenzioni agli attori che intendeva rappresentare. Un altro elemento storico con cui la narrazione si confronta è rappresentato da Via col vento, il più grande successo cinematografico dell’epoca, e dalle due icone del film, Vivien Leigh e Hattie McDaniel. Se la prima è la tipica attrice imprigionata in un ruolo di successo, la seconda raffigura il punto più alto raggiunto fino ad allora da un’interprete afroamericana. Proprio dal confronto tra quest’ultima e la fittizia Camilla Washington, l’attrice di colore che aspira a un ruolo principale in un film, emerge come la vittoria dell’Oscar per la McDaniel non sia stata affatto un’occasione di riscatto, bensì abbia perpetuato il clima razzista tipico di quel periodo.

Mentre al concetto di ucronia siamo abituati ad associare foschi e inquietanti scenari, qui ci troviamo di fronte più che altro a un racconto favolistico. Troppo favolistico. I pericoli affrontati puntata dopo puntata si rivelano infatti tutti ostacoli di cartapesta. Il Ku Klux Klan? Una manica di esagitati incapaci di andare oltre le minacce – e purtroppo la storia insegna che non fu così. Poter vivere una relazione omosessuale alla luce del sole? Al netto di qualche episodio poco piacevole, i personaggi riescono a viverla apertamente, addirittura con ruoli mediaticamente esposti, senza incorrere in discriminazioni ed esclusioni (secondo dopoguerra, ricordo per i più distratti). Il film rischia di essere boicottato? L’enorme successo di pubblico risolve tutto. Ryan Murphy sembra volerci dire: “Visto? Bastava così poco!”, con una semplificazione nei toni e nelle soluzioni che, agli occhi di chi ha visto anche solo mezzo film sulle condizioni degli afroamericani negli Stati Uniti prima delle battaglie per i diritti civili, risulta falsa e svilente. La finalità del prodotto è chiara: dare una giustizia postuma a persone che per vari motivi non l’hanno avuta. Un tentativo simile a quello di Tarantino in C’era una volta Hollywood, ma se in esso non vengono nascosti gli impulsi violenti e negativi della società dell’epoca, qui tutto risulta troppo idilliaco e immediato.

La rappresentazione delle dinamiche sociali all’interno dell’Hollywood di quel tempo, invece, viene ricostruita in tutti i suoi aspetti, senza sconti, come una struttura che, se in un primo momento risulta classista e discriminatoria, è destinata però a cambiare in seguito a un colpo di scena che lascerà gli emarginati liberi di esprimersi. L’american dream, insomma, con il difetto però di essere assolutoria nei confronti dello star system, qui raffigurato come un sistema nel quale alla fine il bene vince sempre, un paradiso terrestre dal quale anche il serpente, infine, viene scacciato. La serie ha comunque dei meriti, come quello di disegnare protagonisti non scontati nella loro evoluzione e nel modo di rapportarsi tra di loro, regala qualche bel dialogo ma soprattutto racconta le vicende a partire da una prospettiva non convenzionale: la pompa di benzina, per esempio, luogo periferico così come ai margini sono i protagonisti all’inizio del racconto. Ma non basta. Con un tempismo perfetto, la serie è uscita poco prima che scoppiasse il caso George Floyd e che HBO Max rimuovesse dal proprio catalogo Via col vento per contenuti razzisti, a indice del fatto che certi temi sono tutt’altro che risolti. Inoltre, Hollywood sta attraversando un periodo complicato ben sottolineato dal monologo satirico con cui Ricky Gervais ha aperto la cerimonia dei Golden Globes 2020: in un momento in cui la patria del cinema americano non riesce a essere più la guida morale degli Stati Uniti, pur sforzandosi di esserlo, è comprensibile voler fantasticare su quel mondo immaginandolo come un posto in cui le buone intenzioni hanno la meglio ma, una volta passati i titoli di coda dell’ultima puntata, quel che resta è la sensazione di una storia difficilmente credibile e dal finale facilone.