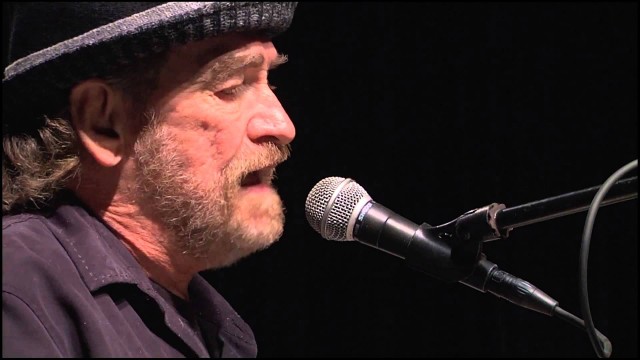

Chi pensa che il mondo della musica americana sia stato scritta solo da coloro che a caratteri cubitali sono passati nei libri e nelle enciclopedie, sbaglia – vanno bene, benissimo tutti i Chuck Berry, i Bob Dylan, i Jimi Hendrix, i John Fogerty, i Lou Reed, i Grateful Dead, i Talking Heads, i Dion, i Brian Wilson, le Laura Nyro, i Jerry Lee Lewis – sbaglia perché ci sono anche i Lee Hazlewood, gli Allen Toussaint e i Dan Penn, per dirne tre a caso – gente che si è forse volutamente tenuta ai margini ma altrettanto ha lasciato un segno profondo, anche e probabilmente soprattutto in chi non ne è consapevole, poiché costoro avranno sempre la possibilità di fare la cosa più bella: scoprirli. E Donnie Fritts è un caso emblematico – grazie a Dio Oh My Goodness giunge a noi per reiterarne la leggenda!

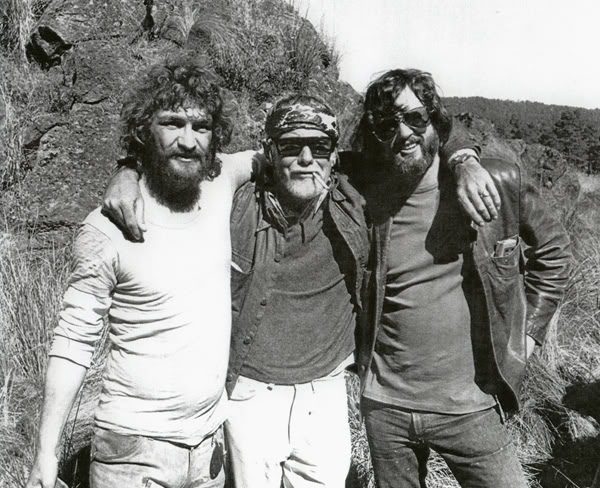

Chi dedicasse tempo ad apprendere chi Fritts sia, vedrebbe che non si tratta di uno qualunque che passa per strada, nonostante gli appena quattro album pubblicati in poco più di quarant’anni. Tutto iniziò a Nashville a metà anni Sessanta dove si fece amico di Charlie Rich e di Jerry Lee Lewis, per i quali scrisse dei pezzi – quindi passò ai leggendari studi di Muscle Shoals, Alabama fondati da Rick Hall, dove scrisse tutta una serie di classici con Dan Penn e negli stessi vi suona, roba tipo la splendida Rainbow Road che fu immortalata in clamorose versioni sia di Percy Sledge sia di Arthur Alexander – infine, negli anni Settanta si “nascose” dietro le tastiere nella band di Kris Kristofferson, che da buon fratello di spirito lo coinvolse come attore pure in ben tre film di Sam Peckinpah: Pat Garrett & Billy The Kid, Voglio la testa di Garcia e Convoy.

Dicevamo, Donnie ha fatto solo quattro album, d’accordo – ma sono splendidi quanto pieni zeppi di ospiti tutti lì ad alzare il livello: brother Kris, Tony Joe White, Lucinda Williams, Jon Tiven, Willie Nelson, John Prine, Jerry Wexler, Spooner Oldham, Waylon Jennings, naturalmente Dan Penn, Billy Swan, Barry Beckett. Tutto chiaro, il signor Fritts è uno che piace a quelli giusti – e anche il contrario, che a lui piacciano quelli giusti. Passata la boa dei settant’anni, con Oh My Goodness chiude il conto iniziato con Prone To Lean (1974), suo disco d’esordio prodotto magnificamente da Jerry Wexler e Kris Kristofferson – un lavoro che fu inciso con profusione di mezzi e d’interventi, un po’ il corrispettivo (si fa per dire) country del favoloso No Other (1974) di Gene Clark.

Donnie è uno che si fa attendere, l’album precedente a questo risale al 1998 – ma star qui ad aspettarlo ne val sempre la pena. I dodici brani di Oh My Goodness sono un vero toccasana per le orecchie – dove il country incontra il soul, dove la Musica Cosmica Americana trova il proprio miglior elemento per riprodursi in prossimità di Muscle Shoals. Per cominciare, Donnie Fritts si riappropria di qualche classico del suo passato condiviso con Dan Penn, tipo Choo Choo Train che Alex Chilton rese immortale coi Box Tops, Memphis Women And Chicken che Dusty Springfield scosse con l’atomica e If It’s Really Got To Be This Way che fu forse il massimo capolavoro inciso per voce di Arthur Alexander – tutto è elevato al primitivismo che l’artista probabilmente aveva in mente già negli anni Sessanta, dove l’anima è molta e la classe è sopraffine.

Qualche amico passa ancora a trovare Donnie, tipo John Prine che entra in punta di piedi in The Oldest Baby In The World, oppure il vecchio sodale epoca Muscle Shoals Spooner Oldham che presta le sue tastiere allo spettacolare brano guida che grida amore infinito per Hoagy Carmichael – e non manca nemmeno un bel giovincello come Dylan LeBlanc, che presta voce in Foolish Heart e in Good As New. Poi, diciamolo, uno come Donnie Fritts è davvero irresistibile a prescindere – già, perché se un tizio si può permettere numeri come Tuscaloosa 1962, molte le affinità con il miglior Ry Cooder, oppure lo strepitoso seppia Errol Flynn, vuol dire proprio che siamo al cospetto di vera eccellenza. Ma già lo sapevamo.

DONNIE FRITTS – Oh My Goodness (Single Lock Records)