La rivisitazione dei generi, dai tempi delle prime correnti postmoderne al cinema (a cavallo tra fine anni ’80 e inizio ’90), non stupisce più nessuno, soprattutto in un panorama che prima o poi, data la sconsolante penuria di idee davvero nuove, si è abituato a recuperare tutto, ma proprio tutto, il suo passato. A stupire, semmai, sono la persistenza e le diverse modulazioni offerte ai film sulla “redenzione” professionale o personale di un personaggio odioso, discutibile o poco simpatico, schema in genere molto amato dal botteghino americano: se infatti nelle cinematografie di altri continenti abbondano le pellicole sul tema della grazia divina, protagonista assoluta (tanto per fare un esempio) dei capolavori del regista francese Robert Bresson, lo stesso soggetto risulta pressoché ignorato, salvo casi abbastanza rari (si vedano Il Diavolo alle 4 [The Devil At 4 O’Clock, 1961] di Mervyn LeRoy o In Nome Di Dio – Il Texano [3 Godfathers, 1948] di John Ford), nelle produzioni hollywodiane. Conseguenza forse inevitabile delle radici liberali di una terra dove il concetto di libero arbitrio, con la sua fiducia nella razionalità creativa dell’essere umano, ha da sempre dominato la scena (non solo politica) e le scelte degli individui. Pugile, contadino, pistolero, operaio o romanziere, il singolo in grado di redimersi presso la società e presso i propri cari è sempre la sineddoche di un paese la cui mitologia, talvolta in contrasto con l’effettiva concretezza della storia, è stata costruita sulla sovranità dell’individuo, sulla dignità costituzionale delle libertà civili sancita nel Bill of Rights, la «legge suprema» dello Stato promulgata nel 1789.

La rivisitazione dei generi, dai tempi delle prime correnti postmoderne al cinema (a cavallo tra fine anni ’80 e inizio ’90), non stupisce più nessuno, soprattutto in un panorama che prima o poi, data la sconsolante penuria di idee davvero nuove, si è abituato a recuperare tutto, ma proprio tutto, il suo passato. A stupire, semmai, sono la persistenza e le diverse modulazioni offerte ai film sulla “redenzione” professionale o personale di un personaggio odioso, discutibile o poco simpatico, schema in genere molto amato dal botteghino americano: se infatti nelle cinematografie di altri continenti abbondano le pellicole sul tema della grazia divina, protagonista assoluta (tanto per fare un esempio) dei capolavori del regista francese Robert Bresson, lo stesso soggetto risulta pressoché ignorato, salvo casi abbastanza rari (si vedano Il Diavolo alle 4 [The Devil At 4 O’Clock, 1961] di Mervyn LeRoy o In Nome Di Dio – Il Texano [3 Godfathers, 1948] di John Ford), nelle produzioni hollywodiane. Conseguenza forse inevitabile delle radici liberali di una terra dove il concetto di libero arbitrio, con la sua fiducia nella razionalità creativa dell’essere umano, ha da sempre dominato la scena (non solo politica) e le scelte degli individui. Pugile, contadino, pistolero, operaio o romanziere, il singolo in grado di redimersi presso la società e presso i propri cari è sempre la sineddoche di un paese la cui mitologia, talvolta in contrasto con l’effettiva concretezza della storia, è stata costruita sulla sovranità dell’individuo, sulla dignità costituzionale delle libertà civili sancita nel Bill of Rights, la «legge suprema» dello Stato promulgata nel 1789.

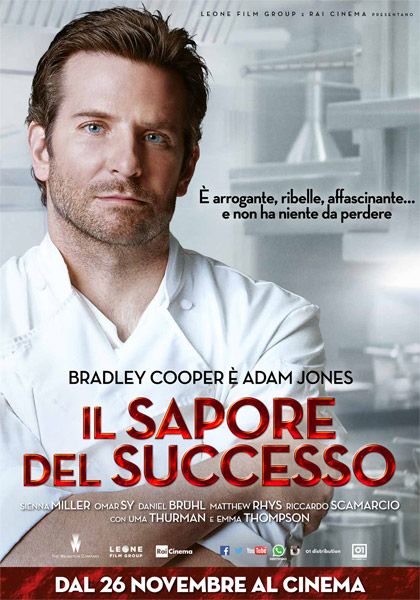

Il Sapore Del Successo, stucchevole traduzione dell’originale Burnt, racconta i sogni del cuoco Adam Jones, impegnato a ricostruire la propria carriera dopo averla distrutta (assieme a un ristorante parigino) con alcool e vizi da primadonna. Tornato a Londra, l’uomo insegue il proposito di dar vita a un nuovo locale in grado di assicurargli l’ambita «terza stella» della Guida Michelin: qualsiasi peripezia e qualunque girone preparatorio, come facilmente intuibile, non saranno altro se non metafore assortite (e un po’ grossolane) sulla necessità di comporre un mosaico familiare e, quindi, di inaugurare la propria nazione, prospera, unita e felice. La simbologia del film viene sottolineata dalle sedute di psicoterapia tra il cuoco, impersonato da un Bradley Cooper fin troppo sofferente, e la sua analista, una Emma Thompson ancora prigioniera del cliché didattico di Tata Matilda (Nanny McPhee; Kirk Jones, 2005), e si tratta in fondo dell’unico neo del tutto indigeribile nella sceneggiatura del britannico Steven Knight, altrove irreprensibile estensore di copioni di ben altra complessità (basti citare La Promessa Dell’Assassino [Eastern Promises; David Cronenberg, 2007]) ma qui condizionato dalla volontà di assecondare con cadenza quasi meccanica, neanche avessimo per le mani un opuscolo motivazionale, tutti gli snodi narrativi associati all’argomento del riscatto.

Il Sapore Del Successo, stucchevole traduzione dell’originale Burnt, racconta i sogni del cuoco Adam Jones, impegnato a ricostruire la propria carriera dopo averla distrutta (assieme a un ristorante parigino) con alcool e vizi da primadonna. Tornato a Londra, l’uomo insegue il proposito di dar vita a un nuovo locale in grado di assicurargli l’ambita «terza stella» della Guida Michelin: qualsiasi peripezia e qualunque girone preparatorio, come facilmente intuibile, non saranno altro se non metafore assortite (e un po’ grossolane) sulla necessità di comporre un mosaico familiare e, quindi, di inaugurare la propria nazione, prospera, unita e felice. La simbologia del film viene sottolineata dalle sedute di psicoterapia tra il cuoco, impersonato da un Bradley Cooper fin troppo sofferente, e la sua analista, una Emma Thompson ancora prigioniera del cliché didattico di Tata Matilda (Nanny McPhee; Kirk Jones, 2005), e si tratta in fondo dell’unico neo del tutto indigeribile nella sceneggiatura del britannico Steven Knight, altrove irreprensibile estensore di copioni di ben altra complessità (basti citare La Promessa Dell’Assassino [Eastern Promises; David Cronenberg, 2007]) ma qui condizionato dalla volontà di assecondare con cadenza quasi meccanica, neanche avessimo per le mani un opuscolo motivazionale, tutti gli snodi narrativi associati all’argomento del riscatto.

La presa di coscienza dei personaggi del Sapore Del Successo, dall’aiuto cuoca di Sienna Miller (che ritrova un Cooper se possibile ancora più immaturo rispetto al cecchino di American Sniper [2014] di Clint Eastwood) all’imprenditore omosessuale di Daniel Brühl, invariabilmente orientata a una visione più altruista e meno cinica dell’esistenza, pecca di ingenuità e viene estrinsecata attraverso una logorrea irrefrenabile, spesso foriera di parentesi (come quella sui paralleli tra orgasmi e fornelli, o la difesa d’ufficio dei prodotti targati Burger King) all’insegna di una comicità tanto fragorosa quanto involontaria. I cucinieri immaginati da Knight, tra vecchi rivali (Omar Sy) e delinquentelli in libertà condizionata (Riccardo Scamarcio), muovono al riso come la critica enogastronomica incarnata, in due scene appena, da una Uma Thurman di fronte alla quale si rimpiange l’Anton Ego di Ratatouille (Brad Bird, 2007), ma questi sono, in fondo, problemi secondari, perché l’intreccio scorre in modo fluido e la materia, per quanto abusata e ripetitiva, ha il pregio di non annoiare. Deludente, piuttosto, risulta la rappresentazione del cibo, tutta estetica e di confezione, dimentica di materie prime, preparazione e cottura, ripresa dal regista John Wells e dal montatore Nick Moore in un continuo spezzettamento di primi piani (illuminati dall’operatore Adriano Goldman con le luci algide e hi-tech dei ricettari porcellanati di Eataly) indistinguibili da una qualsiasi sequenza prelevata da un talent culinario a scelta.

La presa di coscienza dei personaggi del Sapore Del Successo, dall’aiuto cuoca di Sienna Miller (che ritrova un Cooper se possibile ancora più immaturo rispetto al cecchino di American Sniper [2014] di Clint Eastwood) all’imprenditore omosessuale di Daniel Brühl, invariabilmente orientata a una visione più altruista e meno cinica dell’esistenza, pecca di ingenuità e viene estrinsecata attraverso una logorrea irrefrenabile, spesso foriera di parentesi (come quella sui paralleli tra orgasmi e fornelli, o la difesa d’ufficio dei prodotti targati Burger King) all’insegna di una comicità tanto fragorosa quanto involontaria. I cucinieri immaginati da Knight, tra vecchi rivali (Omar Sy) e delinquentelli in libertà condizionata (Riccardo Scamarcio), muovono al riso come la critica enogastronomica incarnata, in due scene appena, da una Uma Thurman di fronte alla quale si rimpiange l’Anton Ego di Ratatouille (Brad Bird, 2007), ma questi sono, in fondo, problemi secondari, perché l’intreccio scorre in modo fluido e la materia, per quanto abusata e ripetitiva, ha il pregio di non annoiare. Deludente, piuttosto, risulta la rappresentazione del cibo, tutta estetica e di confezione, dimentica di materie prime, preparazione e cottura, ripresa dal regista John Wells e dal montatore Nick Moore in un continuo spezzettamento di primi piani (illuminati dall’operatore Adriano Goldman con le luci algide e hi-tech dei ricettari porcellanati di Eataly) indistinguibili da una qualsiasi sequenza prelevata da un talent culinario a scelta.

La rappresentazione mediatica della gastronomia, negli anni, è passata dall’equazione tra cibo, sesso e morte della Grande Abbuffata (La Grande Bouffe; Marco Ferreri, 1973), o dal cannibalismo pittorico del Cuoco, Il Ladro, Sua Moglie E L’Amante (The Cook, The Thief, His Wife And Her Lover; Peter Greenaway, 1989), alle puntate di MasterChef e simili, format televisivi dove le qualità culinarie, benché in apparenza determinanti, vengono invece subordinate a quelle sociali dei concorrenti e alla loro scaltrezza agonistica. A vincere, di nuovo, è una visione rassicurante e individualista della società in cui chiunque può ottenere successo e vedersi perdonata qualche piccola scorrettezza: è quanto accade nel Sapore Del Successo, ennesima raffigurazione della vocazione competitiva come viatico per la fama, impaginata però con la fantasia visiva di un programma di RealTime e senza nemmeno modificarne i tratti del contesto simbolico. Tanto ordinario, ormai, da sembrare completamente falso.

La rappresentazione mediatica della gastronomia, negli anni, è passata dall’equazione tra cibo, sesso e morte della Grande Abbuffata (La Grande Bouffe; Marco Ferreri, 1973), o dal cannibalismo pittorico del Cuoco, Il Ladro, Sua Moglie E L’Amante (The Cook, The Thief, His Wife And Her Lover; Peter Greenaway, 1989), alle puntate di MasterChef e simili, format televisivi dove le qualità culinarie, benché in apparenza determinanti, vengono invece subordinate a quelle sociali dei concorrenti e alla loro scaltrezza agonistica. A vincere, di nuovo, è una visione rassicurante e individualista della società in cui chiunque può ottenere successo e vedersi perdonata qualche piccola scorrettezza: è quanto accade nel Sapore Del Successo, ennesima raffigurazione della vocazione competitiva come viatico per la fama, impaginata però con la fantasia visiva di un programma di RealTime e senza nemmeno modificarne i tratti del contesto simbolico. Tanto ordinario, ormai, da sembrare completamente falso.

Gianfranco Callieri

IL SAPORE DEL SUCCESSO

John Wells

USA – 2015 – 101’

voto: *1/2

Una Emma Thompson ancora prigioniera del cliché didattico di Nammy McPhee? A me Il sapore del successo interessa soltanto perché c’è pure lei.

Hai ragione Mirko, Emma Thompson è sempre un buon motivo per decidere di andare a vedere o meno un film. Ma qui il suo talento viene totalmente sprecato in una parte che, come tutto Il sapore del successo, non ha la minima credibilità. Non è colpa sua, del resto, se negli ultimi tempi le propongono sempre più spesso ruoli un po’ ingessati: prova a recuperarla, grottesca e scatenata, nel recente The legend of Barney Thompson (esordio dietro la macchina da presa per il collega Robert Carlyle) e ti troverai di fronte a una pellicola non indimenticabile, ma a una prova d’attrice maiuscola.

Comments are closed.