James “Whitey” Bulger, classe 1929, tuttora in carcere dopo la cattura, avvenuta il 22 giugno del 2011 in seguito a 15 anni di latitanza, è stato a lungo uno dei criminali più ricercati d’America. Fratello del senatore Billy Bulger e amico d’infanzia dell’agente dell’FBI John Connolly, anch’egli di origine irlandese, venne da questi convinto, nel 1975, a diventare un informatore del bureau, ottenendo in cambio una sostanziale impunità per la quale ricompensò il poliziotto con bustarelle e (sporadiche) informazioni. Connolly convinse i suoi superiori a siglare lo sciagurato accordo con la promessa di acquisire indicazioni utili a sradicare la mafia italiana di Boston, ma il risultato fu quello di lasciare campo libero a Bulger e alla sua Winter Hill Gang (composta tra gli altri dai sicari Stephen Flemmi e Johnny Martorano), cui venne di fatto consentito non solo di trasformarsi nei ras banditeschi della città, bensì di uccidere, sequestrare, taglieggiare e persino sviluppare estorsioni e interessi in Florida, senza doverne pagare le conseguenze. Tutto questo fino alla prima metà degli anni ’90, quando il patto tra Bulger e l’FBI finì sui giornali e il delinquente scomparve da un giorno all’altro (la ricompensa per chi avesse contribuito al suo arresto era seconda solo a quella offerta per acciuffare Osama Bin Laden).

James “Whitey” Bulger, classe 1929, tuttora in carcere dopo la cattura, avvenuta il 22 giugno del 2011 in seguito a 15 anni di latitanza, è stato a lungo uno dei criminali più ricercati d’America. Fratello del senatore Billy Bulger e amico d’infanzia dell’agente dell’FBI John Connolly, anch’egli di origine irlandese, venne da questi convinto, nel 1975, a diventare un informatore del bureau, ottenendo in cambio una sostanziale impunità per la quale ricompensò il poliziotto con bustarelle e (sporadiche) informazioni. Connolly convinse i suoi superiori a siglare lo sciagurato accordo con la promessa di acquisire indicazioni utili a sradicare la mafia italiana di Boston, ma il risultato fu quello di lasciare campo libero a Bulger e alla sua Winter Hill Gang (composta tra gli altri dai sicari Stephen Flemmi e Johnny Martorano), cui venne di fatto consentito non solo di trasformarsi nei ras banditeschi della città, bensì di uccidere, sequestrare, taglieggiare e persino sviluppare estorsioni e interessi in Florida, senza doverne pagare le conseguenze. Tutto questo fino alla prima metà degli anni ’90, quando il patto tra Bulger e l’FBI finì sui giornali e il delinquente scomparve da un giorno all’altro (la ricompensa per chi avesse contribuito al suo arresto era seconda solo a quella offerta per acciuffare Osama Bin Laden).

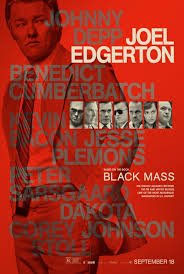

Black Mass – L’Ultimo Gangster, con un titolo che gioca sulla “cronaca nera” del Massachussets, stato d’origine (abbreviato appunto in «Mass») dei tre personaggi poc’anzi citati, Jimmy Bulger (interpretato da un mefistofelico Johnny Depp), Billy Bulger (incarnato dall’inglese Benedict Cumberbatch, fin troppo signorile e teatrale) e John Connolly (affidato all’australiano Joel Edgerton), prova a ispirarsi al passo di carica di altre epopee sulla criminalità più o meno organizzata, da Quei Bravi Ragazzi (Goodfellas; Martin Scorsese, 1990) a American Gangster (Ridley Scott, 2007), ma fallisce su tutta la linea, riuscendo a offrire nient’altro che un thriller di routine, appena più violento e lungo della media. Lo stile del regista Scott Cooper, già responsabile dei non irresistibili Crazy Heart (2009) e Il Fuoco Della Vendetta (Out Of The Furnace, 2013), si dispiega secco, privo di fronzoli inutili o affettazioni fuori luogo, ma nonostante la fotografia iperrealista del bravissimo Masanobu Takayanagi, senz’altro influenzata dal lavoro di veterani della New Hollywood quali Conrad Hall o Bruce Surtees (osservate, per esempio, le frequenti immagini dei grattacieli di Boston intenti a stagliarsi contro l’oscurità del cielo o l’azzurro delle acque del porto), non riesce a trascendere la mera registrazione di occasioni, equivoci, incongruenze, scoppi d’ira e carneficine compiute a sangue freddo. L’intreccio saltuario tra musiche (sia quelle originali di Junkie XL sia i brani d’epoca, suddivisi tra il jazz di Bill Evans, Wes Montgomery o Dexter Gordon e i ruggiti rock-soul di Allman Bros., Rolling Stones, Animals etc.) e momentanea concitazione dei fotogrammi vorrebbe rimandare alla vorticosa sintassi delle sequenze d’azione nei film di Scorsese, eppure, anche qui, le progressioni visive elaborate da Cooper manifestano un’approssimazione sciatta, una distanza ingiustificabile tra lo spettatore e la messa in scena: gli attori fuori parte (il migliore di tutti è Rory Cochrane, peraltro sprecato, nel ruolo di Flemmi), le comparse impacciate (cosa ci stanno a fare Kevin Bacon e Corey Stoll?), la voluta inerzia delle scenografie (opera di Stefania Cella, reduce dal sorrentiniano La Grande Bellezza [2013]) e il vasto mutismo del paesaggio urbano, privi, come detto, dell’aggressività carnale dei film di Scorsese o del romanticismo esasperato e stilizzato di un Nemico Pubblico (Public Enemies; Michael Mann, 2009), comunicano soltanto la piattezza dei simboli e la ristrettezza delle vedute, anche sociali.

Black Mass – L’Ultimo Gangster, con un titolo che gioca sulla “cronaca nera” del Massachussets, stato d’origine (abbreviato appunto in «Mass») dei tre personaggi poc’anzi citati, Jimmy Bulger (interpretato da un mefistofelico Johnny Depp), Billy Bulger (incarnato dall’inglese Benedict Cumberbatch, fin troppo signorile e teatrale) e John Connolly (affidato all’australiano Joel Edgerton), prova a ispirarsi al passo di carica di altre epopee sulla criminalità più o meno organizzata, da Quei Bravi Ragazzi (Goodfellas; Martin Scorsese, 1990) a American Gangster (Ridley Scott, 2007), ma fallisce su tutta la linea, riuscendo a offrire nient’altro che un thriller di routine, appena più violento e lungo della media. Lo stile del regista Scott Cooper, già responsabile dei non irresistibili Crazy Heart (2009) e Il Fuoco Della Vendetta (Out Of The Furnace, 2013), si dispiega secco, privo di fronzoli inutili o affettazioni fuori luogo, ma nonostante la fotografia iperrealista del bravissimo Masanobu Takayanagi, senz’altro influenzata dal lavoro di veterani della New Hollywood quali Conrad Hall o Bruce Surtees (osservate, per esempio, le frequenti immagini dei grattacieli di Boston intenti a stagliarsi contro l’oscurità del cielo o l’azzurro delle acque del porto), non riesce a trascendere la mera registrazione di occasioni, equivoci, incongruenze, scoppi d’ira e carneficine compiute a sangue freddo. L’intreccio saltuario tra musiche (sia quelle originali di Junkie XL sia i brani d’epoca, suddivisi tra il jazz di Bill Evans, Wes Montgomery o Dexter Gordon e i ruggiti rock-soul di Allman Bros., Rolling Stones, Animals etc.) e momentanea concitazione dei fotogrammi vorrebbe rimandare alla vorticosa sintassi delle sequenze d’azione nei film di Scorsese, eppure, anche qui, le progressioni visive elaborate da Cooper manifestano un’approssimazione sciatta, una distanza ingiustificabile tra lo spettatore e la messa in scena: gli attori fuori parte (il migliore di tutti è Rory Cochrane, peraltro sprecato, nel ruolo di Flemmi), le comparse impacciate (cosa ci stanno a fare Kevin Bacon e Corey Stoll?), la voluta inerzia delle scenografie (opera di Stefania Cella, reduce dal sorrentiniano La Grande Bellezza [2013]) e il vasto mutismo del paesaggio urbano, privi, come detto, dell’aggressività carnale dei film di Scorsese o del romanticismo esasperato e stilizzato di un Nemico Pubblico (Public Enemies; Michael Mann, 2009), comunicano soltanto la piattezza dei simboli e la ristrettezza delle vedute, anche sociali.

Gli sceneggiatori Mark Mallouk e Jez Butterworth hanno adattato, per il loro script, un saggio del 2001, scegliendo di articolare una storia, ambientata nei project – i sobborghi proletari – della parte meridionale di Boston (luoghi familiari a chiunque abbia sfogliato i libri di Dennis Lehane sulla coppia d’investigatori Pat Kenzie e Angie Gennaro), tuttavia spogliata da qualsiasi approfondimento sul contrasto tra irlandesi e italoamericani, sulla composizione economica delle periferie, sulle trasformazioni portate in dote dallo scorrere del tempo (sebbene la vicenda raccontata dal film inizi a metà anni ’70 e si concluda vent’anni dopo, nella pellicola non si avverte alcun cambiamento). Forse a regista e scrittori interessava soprattutto esplorare uno stato mentale, un confronto e contrasto intimo, doloroso, non del tutto spiegabile dalle immagini o dalle parole, tra ragazzi di strada costretti a portarsi addosso la puzza, la pena e l’ossessione di una miseria antica. «Noi bambini irlandesi di southie [la Boston del sud, South Boston, ndr]», dice a un certo punto uno dei “pentiti” della Winter Hill Gang, «abbiamo iniziato a giocare a guardie e ladri nel parco giochi per poi farlo realmente per le strade. E proprio come nel parco giochi, non è stato facile dire chi era chi». Allo stesso modo, davanti a Black Mass si intuisce il desiderio di costruire una parabola cupa e antispettacolare su di un pezzo della vita di Bulger e delle persone a lui vicine, ma tutto si disperde in un anonimato mellifluo e in parte anche un po’ ipocrita. Simmetrico, nel non prendere posizione, a quello di tanti, troppi film dove sangue e pallottole costituiscono un espediente e non una necessità.

Gli sceneggiatori Mark Mallouk e Jez Butterworth hanno adattato, per il loro script, un saggio del 2001, scegliendo di articolare una storia, ambientata nei project – i sobborghi proletari – della parte meridionale di Boston (luoghi familiari a chiunque abbia sfogliato i libri di Dennis Lehane sulla coppia d’investigatori Pat Kenzie e Angie Gennaro), tuttavia spogliata da qualsiasi approfondimento sul contrasto tra irlandesi e italoamericani, sulla composizione economica delle periferie, sulle trasformazioni portate in dote dallo scorrere del tempo (sebbene la vicenda raccontata dal film inizi a metà anni ’70 e si concluda vent’anni dopo, nella pellicola non si avverte alcun cambiamento). Forse a regista e scrittori interessava soprattutto esplorare uno stato mentale, un confronto e contrasto intimo, doloroso, non del tutto spiegabile dalle immagini o dalle parole, tra ragazzi di strada costretti a portarsi addosso la puzza, la pena e l’ossessione di una miseria antica. «Noi bambini irlandesi di southie [la Boston del sud, South Boston, ndr]», dice a un certo punto uno dei “pentiti” della Winter Hill Gang, «abbiamo iniziato a giocare a guardie e ladri nel parco giochi per poi farlo realmente per le strade. E proprio come nel parco giochi, non è stato facile dire chi era chi». Allo stesso modo, davanti a Black Mass si intuisce il desiderio di costruire una parabola cupa e antispettacolare su di un pezzo della vita di Bulger e delle persone a lui vicine, ma tutto si disperde in un anonimato mellifluo e in parte anche un po’ ipocrita. Simmetrico, nel non prendere posizione, a quello di tanti, troppi film dove sangue e pallottole costituiscono un espediente e non una necessità.

Gianfranco Callieri

BLACK MASS – L’ULTIMO GANGSTER

Scott Cooper

USA – 2015 – 122’

voto: *1/2