In futuro, se qualcuno non ha già provveduto in questi giorni, alla Pixar – l’azienda californiana rilevata nel 1986 da Steve Jobs e da allora diretta da John Lasseter (Leone d’Oro alla carriera nel 2009) – si dedicheranno ponderosi volumi di speculazione critica per sottolineare come i film da questa prodotti abbiano rivoluzionato non solo l’estetica del cinema d’animazione, ma soprattutto la gamma delle sue potenzialità narrative, resa in pratica illimitata. E nonostante dispositivi del racconto estremamente coraggiosi e in apparenza insuperabili quali Alla Ricerca Di Nemo (Finding Nemo, 2003), con protagonisti un padre nevrotico e il figlio in parte disabile!, Ratatouille (2007) e Wall•E (2008), rispettivamente incentrati sulle figure di un roditore gourmet e di un robottino quasi muto e “chapliniano”, oppure ancora Up (2009), sulle disavventure di un irascibile settantottene, si resta stupiti e ammirati di fronte alla complessità, sempre e comunque in grado di farsi assimilare anche dai più piccoli, del nuovo Inside Out, presentato con qualche timore all’ultimo Festival di Cannes, temendo appunto che la profondità metaforica e visiva ne compromettesse la fortuna al botteghino e la diffusione del merchandise collegato, e invece, a oggi, forte di un incasso mondiale non lontano al miliardo di dollari a fronte di un costo di lavorazione di 175 milioni.

In futuro, se qualcuno non ha già provveduto in questi giorni, alla Pixar – l’azienda californiana rilevata nel 1986 da Steve Jobs e da allora diretta da John Lasseter (Leone d’Oro alla carriera nel 2009) – si dedicheranno ponderosi volumi di speculazione critica per sottolineare come i film da questa prodotti abbiano rivoluzionato non solo l’estetica del cinema d’animazione, ma soprattutto la gamma delle sue potenzialità narrative, resa in pratica illimitata. E nonostante dispositivi del racconto estremamente coraggiosi e in apparenza insuperabili quali Alla Ricerca Di Nemo (Finding Nemo, 2003), con protagonisti un padre nevrotico e il figlio in parte disabile!, Ratatouille (2007) e Wall•E (2008), rispettivamente incentrati sulle figure di un roditore gourmet e di un robottino quasi muto e “chapliniano”, oppure ancora Up (2009), sulle disavventure di un irascibile settantottene, si resta stupiti e ammirati di fronte alla complessità, sempre e comunque in grado di farsi assimilare anche dai più piccoli, del nuovo Inside Out, presentato con qualche timore all’ultimo Festival di Cannes, temendo appunto che la profondità metaforica e visiva ne compromettesse la fortuna al botteghino e la diffusione del merchandise collegato, e invece, a oggi, forte di un incasso mondiale non lontano al miliardo di dollari a fronte di un costo di lavorazione di 175 milioni.

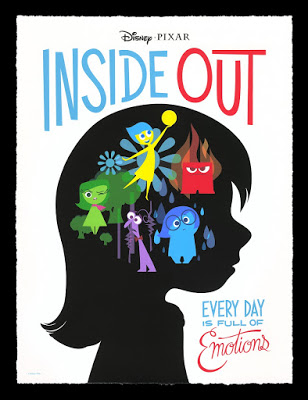

Chi sono i personaggi principali del film? Non Riley, la ragazzina di cui vediamo il trasloco difficile e doloroso dal Minnesota a San Francisco, né i suoi genitori, bensì i «professionisti» all’interno della «stanza dei bottoni», cioè Gioia, Tristezza, Paura, Disgusto e Rabbia, le cinque emozioni fondamentali, impersonate da altrettanti individui riconoscibili per colore e abitudini, impegnate a gestire, dal cosiddetto «quartier generale», le reazioni di ogni creatura, umana e non. All’interno della testa di Riley, le emozioni operano fronteggiando l’imminenza della vita nel suo continuo divenire: Rabbia prende il comando quando si tratta di dare una rispostaccia ai genitori, Paura sale in cattedra di fronte a un cibo nauseabondo, e così via. In questo modo producono ricordi a breve termine, in forma di biglie (archiviate da appositi operai), e talvolta «ricordi-base» che vanno a comporre le diverse «isole della personalità», tutte in perenne mutamento, su cui si baseranno il carattere e lo spirito della Riley adulta. Il motore emotivo di Riley è senz’altro Gioia (in originale doppiata dalla bravissima Amy Poelher del Saturday Night Live e di tanti, indimenticabili sketch con la collega Tina Fey), laboriosa e iperattiva, sempre in cerca di una soluzione affinché i ricordi-base, e quindi la personalità di Riley, non vengano condizionati dall’intervento, anche involontario, di Tristezza e le suddette sfere della memoria siano insomma gialle (gioiose) anziché blu (malinconiche). Ma è proprio l’ossessione per il controllo di Gioia che porta la situazione a ingarbugliarsi: quando un ricordo base di colore blu sta per finire insieme agli altri, Gioia cerca di intervenire a tutti i costi, ma questo comporta l’incidentale svuotamento della maggioranza dei ricordi base e l’espulsione di lei e Tristezza dal quartier generale. Mentre Gioia e Tristezza peregrinano per la mente di Riley in cerca di uno stratagemma per tornare indietro, affrontandone il subconscio e rischiando anche di finire nel baratro dei ricordi dimenticati (dove, in compagnia del vecchio amico immaginario Bing Bong, si svolge una delle scene più struggenti e drammatiche di tutto il cinema degli ultimi vent’anni), i controlli del quartier generale restano in mano a Rabbia, Paura e Disgusto, allenati a ragionare solo in termini di disagio e quindi convinti di dover riportare Riley in Minnesota, grazie a una fuga da casa, allo scopo di ricreare ricordi base generati in un luogo-simbolo di nostalgia e antiche felicità.

Chi sono i personaggi principali del film? Non Riley, la ragazzina di cui vediamo il trasloco difficile e doloroso dal Minnesota a San Francisco, né i suoi genitori, bensì i «professionisti» all’interno della «stanza dei bottoni», cioè Gioia, Tristezza, Paura, Disgusto e Rabbia, le cinque emozioni fondamentali, impersonate da altrettanti individui riconoscibili per colore e abitudini, impegnate a gestire, dal cosiddetto «quartier generale», le reazioni di ogni creatura, umana e non. All’interno della testa di Riley, le emozioni operano fronteggiando l’imminenza della vita nel suo continuo divenire: Rabbia prende il comando quando si tratta di dare una rispostaccia ai genitori, Paura sale in cattedra di fronte a un cibo nauseabondo, e così via. In questo modo producono ricordi a breve termine, in forma di biglie (archiviate da appositi operai), e talvolta «ricordi-base» che vanno a comporre le diverse «isole della personalità», tutte in perenne mutamento, su cui si baseranno il carattere e lo spirito della Riley adulta. Il motore emotivo di Riley è senz’altro Gioia (in originale doppiata dalla bravissima Amy Poelher del Saturday Night Live e di tanti, indimenticabili sketch con la collega Tina Fey), laboriosa e iperattiva, sempre in cerca di una soluzione affinché i ricordi-base, e quindi la personalità di Riley, non vengano condizionati dall’intervento, anche involontario, di Tristezza e le suddette sfere della memoria siano insomma gialle (gioiose) anziché blu (malinconiche). Ma è proprio l’ossessione per il controllo di Gioia che porta la situazione a ingarbugliarsi: quando un ricordo base di colore blu sta per finire insieme agli altri, Gioia cerca di intervenire a tutti i costi, ma questo comporta l’incidentale svuotamento della maggioranza dei ricordi base e l’espulsione di lei e Tristezza dal quartier generale. Mentre Gioia e Tristezza peregrinano per la mente di Riley in cerca di uno stratagemma per tornare indietro, affrontandone il subconscio e rischiando anche di finire nel baratro dei ricordi dimenticati (dove, in compagnia del vecchio amico immaginario Bing Bong, si svolge una delle scene più struggenti e drammatiche di tutto il cinema degli ultimi vent’anni), i controlli del quartier generale restano in mano a Rabbia, Paura e Disgusto, allenati a ragionare solo in termini di disagio e quindi convinti di dover riportare Riley in Minnesota, grazie a una fuga da casa, allo scopo di ricreare ricordi base generati in un luogo-simbolo di nostalgia e antiche felicità.

La morale di Inside Out è tanto semplice quanto ragionevole: non si può crescere soltanto in mezzo alla gioia, e la varietà delle emozioni, nonché la capacità di gestirne di molteplici e contraddittorie nello stesso istante, è alla base di uno sviluppo caratteriale equilibrato. Stupefacente, per contro, è la raffinatezza visionaria tramite cui Pete Docter – il miglior cineasta in seno alla Pixar, il più lirico, umano, audace e all’occorrenza amaro (come dimostrano il citato Up e il parimenti straordinario Monsters & Co. [Monsters, Inc., 2001]) – dà corpi e scenografie digitali, luci, colori, tratti e tridimensionalità, ricorrendo a un rendering sempre morbidissimo e nondimeno ricco di dettagli in cui perdersi, a questo romanzo di formazione vissuto dall’interno del funzionamento della nostra mente. Lo spettro cognitivo delle emozioni, dal toccante preambolo alla Terrence Malick con le immagini della nascita di Riley ai buffissimi titoli di coda (dove vediamo le emozioni nei cervelli di passanti, cani, conducenti d’autobus etc.: imperdibili quelle di un gatto e quelle di un pagliaccio in affitto per feste di compleanno), è talmente ampio e variegato da rendere questo viaggio dentro la psiche umana un’esperienza cinematografica quasi primordiale, densa di ritmo, risate, commozione, snodi imprevedibili del racconto e sperimentazioni visive com’è raro vedere tutte insieme. Nel mondo fantastico che costituisce la mente di Riley (visualizzata in soggettiva durante i sogni) si fondono i musical degli anni ’50, le paure di Stephen King, le creature inafferrabili di Hayao Miyazaki, citazioni dalle vecchie Silly Symphony prodotte da Walt Disney tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale (sicura fonte d’ispirazione anche per il magnifico corto introduttivo di 7’, Lava, un minuetto musicale sull’amore tra vulcani oceanici), i manga di Setona Mizushiro (nello specifico la serie, tutt’ora in corso, Nōnai Poison Berry), William Burroughs, Star Trek e centinaia di altri elementi rielaborati con maturità espressiva e forza creativa senza precedenti.

La morale di Inside Out è tanto semplice quanto ragionevole: non si può crescere soltanto in mezzo alla gioia, e la varietà delle emozioni, nonché la capacità di gestirne di molteplici e contraddittorie nello stesso istante, è alla base di uno sviluppo caratteriale equilibrato. Stupefacente, per contro, è la raffinatezza visionaria tramite cui Pete Docter – il miglior cineasta in seno alla Pixar, il più lirico, umano, audace e all’occorrenza amaro (come dimostrano il citato Up e il parimenti straordinario Monsters & Co. [Monsters, Inc., 2001]) – dà corpi e scenografie digitali, luci, colori, tratti e tridimensionalità, ricorrendo a un rendering sempre morbidissimo e nondimeno ricco di dettagli in cui perdersi, a questo romanzo di formazione vissuto dall’interno del funzionamento della nostra mente. Lo spettro cognitivo delle emozioni, dal toccante preambolo alla Terrence Malick con le immagini della nascita di Riley ai buffissimi titoli di coda (dove vediamo le emozioni nei cervelli di passanti, cani, conducenti d’autobus etc.: imperdibili quelle di un gatto e quelle di un pagliaccio in affitto per feste di compleanno), è talmente ampio e variegato da rendere questo viaggio dentro la psiche umana un’esperienza cinematografica quasi primordiale, densa di ritmo, risate, commozione, snodi imprevedibili del racconto e sperimentazioni visive com’è raro vedere tutte insieme. Nel mondo fantastico che costituisce la mente di Riley (visualizzata in soggettiva durante i sogni) si fondono i musical degli anni ’50, le paure di Stephen King, le creature inafferrabili di Hayao Miyazaki, citazioni dalle vecchie Silly Symphony prodotte da Walt Disney tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale (sicura fonte d’ispirazione anche per il magnifico corto introduttivo di 7’, Lava, un minuetto musicale sull’amore tra vulcani oceanici), i manga di Setona Mizushiro (nello specifico la serie, tutt’ora in corso, Nōnai Poison Berry), William Burroughs, Star Trek e centinaia di altri elementi rielaborati con maturità espressiva e forza creativa senza precedenti.

La San Francisco grigia, opaca e dimessa degli esterni è il preciso contraltare della fantasmagoria di una «vita interiore» dove le sorprese si succedono una dietro l’altra, fino a quando il pannello di controllo dell’emotività di Riley non vedrà apparire il misterioso pulsante della «Pubertà»… Le emozioni di Riley cercano, ognuna a suo modo, di accompagnare la loro ospite in una ricerca del tempo perduto in cui possano, anche loro, mettersi alla prova, ma si rendono presto conto di come gli affetti, le piccole felicità e le parentesi appartenute al passato siano per forza irrecuperabili e ciò nonostante debbano e possano rivivere non già, o non solo, negli strumenti consolatori del ricordo, ma nell’evocazione, nella riedificazione e quindi nell’adesione spontanea a un nuovo vissuto. Nelle sequenze di Inside Out, Pete Docter e il suo braccio destro Ronaldo Del Carmen hanno mescolato con sapienza e divertimento alcuni tratti autobiografici del primo (anch’egli originario del Minnesota, in gioventù seguì la famiglia in Danimarca, dove il padre si era recato per studiare la musica del compositore Carl Nielsen, e lì conobbe lo stesso spaesamento e la stessa solitudine sperimentate da Riley) con un’ariosa presa di coscienza della condizione umana, recepita quale intreccio di contraddizioni e significati incoerenti, e perciò trasfigurata nei termini sgargianti di una riflessione continua sul rapporto tra realtà e illusione, tra il desiderio a volte lancinante di non cambiare nulla, per non soffrire, e la necessità improrogabile di cambiare tutto, in ogni momento, accettando il perenne tumulto emotivo – qui trasformato in estetica del cinema – alla base di qualsiasi comportamento umano. Come si diceva, Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto sono, secondo una classificazione ormai universalmente condivisa, le nostre cinque emozioni primarie. L’elenco, per essere completo, dovrebbe comprendere anche la Sorpresa, ma quella, benché assente dal quartier generale di Inside Out, accompagna comunque la visione: riempiendo gli occhi dello spettatore a ogni fotogramma.

La San Francisco grigia, opaca e dimessa degli esterni è il preciso contraltare della fantasmagoria di una «vita interiore» dove le sorprese si succedono una dietro l’altra, fino a quando il pannello di controllo dell’emotività di Riley non vedrà apparire il misterioso pulsante della «Pubertà»… Le emozioni di Riley cercano, ognuna a suo modo, di accompagnare la loro ospite in una ricerca del tempo perduto in cui possano, anche loro, mettersi alla prova, ma si rendono presto conto di come gli affetti, le piccole felicità e le parentesi appartenute al passato siano per forza irrecuperabili e ciò nonostante debbano e possano rivivere non già, o non solo, negli strumenti consolatori del ricordo, ma nell’evocazione, nella riedificazione e quindi nell’adesione spontanea a un nuovo vissuto. Nelle sequenze di Inside Out, Pete Docter e il suo braccio destro Ronaldo Del Carmen hanno mescolato con sapienza e divertimento alcuni tratti autobiografici del primo (anch’egli originario del Minnesota, in gioventù seguì la famiglia in Danimarca, dove il padre si era recato per studiare la musica del compositore Carl Nielsen, e lì conobbe lo stesso spaesamento e la stessa solitudine sperimentate da Riley) con un’ariosa presa di coscienza della condizione umana, recepita quale intreccio di contraddizioni e significati incoerenti, e perciò trasfigurata nei termini sgargianti di una riflessione continua sul rapporto tra realtà e illusione, tra il desiderio a volte lancinante di non cambiare nulla, per non soffrire, e la necessità improrogabile di cambiare tutto, in ogni momento, accettando il perenne tumulto emotivo – qui trasformato in estetica del cinema – alla base di qualsiasi comportamento umano. Come si diceva, Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto sono, secondo una classificazione ormai universalmente condivisa, le nostre cinque emozioni primarie. L’elenco, per essere completo, dovrebbe comprendere anche la Sorpresa, ma quella, benché assente dal quartier generale di Inside Out, accompagna comunque la visione: riempiendo gli occhi dello spettatore a ogni fotogramma.

Gianfranco Callieri

INSIDE OUT

Pete Docter / Ronaldo Del Carmen

USA – 2015 – 94’

voto: *****