Il periodo post Tempest (2012) di Bob Dylan è tutto da decifrare per i cartografi dell’irrequieto artista – discorsi pubblici un po’ bislacchi (ultimo MusiCares), pubblicità regresso pro Chrysler (lo slogan «let Asia assemble your phone, we will build your car» lanciato fra un touch down e l’altro di un paio di Super Bowl fa), interviste che sono pura, impareggiabile letteratura (Rolling Stone e AARP Magazine), un telefonatissimo album dedicato a Frank Sinatra nel centenario di The Voice fatto uscire in prossimità nientemeno che di San Valentino, apparizioni pubbliche all’insegna del cerone e dei capelli tinti come nemmeno i Roxy Music dei tempi belli, scalette monolitiche che da tre anni non cambiano praticamente mai se non ogni tanto qualche colpo di testa, come in quest’occasione dove la scaletta standard è stata spaiata, ma anche di performance solidissime, specie quelle del 2013, fra le migliori fatte nei ventisette anni (27 anni!!!) di Never Ending Tour.

Se, come detto, si è dei cartografi di Dylan-ismo, il concerto di Piazza Grande a Locarno è il primo ritorno in assoluto nel luogo dove, come testimoniato in Chronicles (2004), Bob Dylan ebbe una chiara, netta epifania – ossia, anno 1987, gli Heartbreakers di Tom Petty come backing band, fu lì che, come narrano le pagine del libro, His Bobness ebbe l’illuminazione o forse la folgorazione e nacque l’idea del Tour senza fine. Naturalmente, trattasi di celebrazione dell’occultismo dei fan – lui non si è smosso un secondo dal mood del presente tour, con quegli arrangiamenti dove l’eco è chiaramente Randy Newman/Van Dyke Parks – anche se bisogna dire che l’ultima volta che apparve in Italia, fine 2013, con più o meno lo stesso materiale, l’esibizione apparve più a fuoco che stavolta. Momenti degni, degnissimi, ve ne sono eccome, tipo nello splendido uno-due di I’ll Be Your Baby Tonight e Pay In Blood oppure nella mirabile esecuzione tutta pianoforte di Visions Of Johanna e di quella decisamente gospel con steel in evidenza di Shelter From The Storm, ma vi è anche altro che gira un po’ così, su tutto l’annacquamento riservato a Tweedle Dee & Tweedle Dum, a Ballad Of Thin Man, a Desolation Row, a Blind Willie McTell e ad All Along The Watchtower – la tensione che conoscevamo, insomma, ha perso un po’ dell’energia che ha aizzato molti fin da che apparve il primo dì.

Sia chiaro, anche se non si è parte di alcuna religione, Bob Dylan ha sempre il potere di avvincere anche quando non sembra darti quello che vorresti – per inciso, anche stavolta l’offerta è stata spesso toccante, diversa, unica in modi che (ed è qui il bello) non ti aspetti. Bob Dylan non vuole più conquistare nessuno, semmai tutto quello che muove e lo circonda sembra pervaso di una tenera melanconia – per esempio, il sempre perfetto gruppo guidato da Tony Garnier e Charlie Sexton sembra non voler importunare nemmeno l’ultima delle parole raccontate dal venerabile Signore del Minnesota. She Belongs To Me, per dirne una, l’ha consegnata con una voce tremante la quale suggerisce che la donna incontrata e descritta nel brano non solo sia sfuggita al cantante stesso bensì scomparsa dal mondo – come se fosse persa per tutti noi. Peccato che non vi sia stato spazio per Blowin’ In The Wind, nell’attuale versione spoglia di tutta la retorica, avventurosa, con quelle domande oratorie che nella canzone una dopo l’altra si rincorrono, in verità non siano appunto retoriche bensì in speranzosa ricerca della risposta – sarà per un’altra volta, allora!

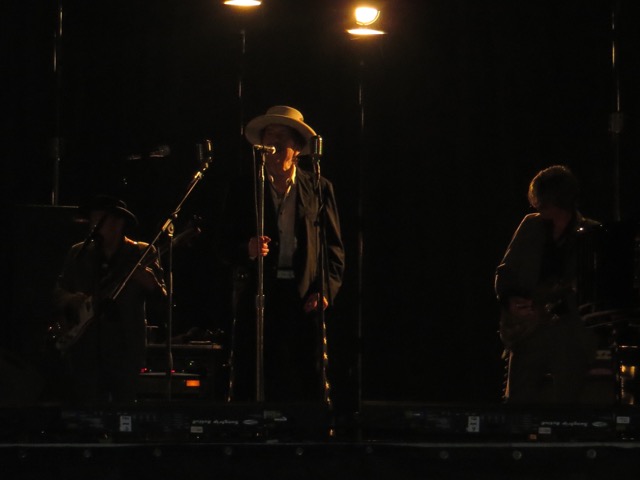

Quando non è al piano, piace notare, come Bob conquisti il proscenio stando fermo ma in movimenti simili a uno dei suoi amati pugili, alla ricerca di un equilibrio, barcollando e saltellando, canticchiando e abbaiando alla luna con il vezzo di un capriccio che tutt’insieme lo fa sembrare Frank Sinatra, Howlin’ Wolf, Jimmy Durante, Leon Redbone, Hank Williams e Bing Crosby. Alla fine pare quasi che non si stia applaudendo l’eroe che per tanti decenni si è creduto essere appunto Bob Dylan, l’eroe massimo dell’epoca rock – davvero, stavolta non lo si può comparare, anzi, non lo si deve comparare a Paul McCartney o a Neil Young o a Ray Davies o a Mick Jagger – semmai alle leggende di tanti decenni fa: al poeta Hart Crane, al boxer Joe Louis, all’attore Clark Gable o più di tutti al suo mito baseball-istico Lou Gehrig, che quando girava i tacchi per andarsene, poteva essere davvero l’ultima volta che se ne andasse. Lo vedi andare via e il sentimento è quello di tanta tristezza misto gratificazione, non tanto particolarmente per la serata in questione ma per quello che ogni volta lascia questo magnifico scherzo della natura che di nome fa Bob Dylan, carne e ossa che da tempo immemore significa cose diversissime una dell’altra per ognuno di noi.

CICO CASARTELLI