C’erano anni in cui le riviste musicali facevano questo effetto. Uscivi di casa e compravi dischi che non conoscevi.

C’erano anni in cui le riviste musicali facevano questo effetto. Uscivi di casa e compravi dischi che non conoscevi.

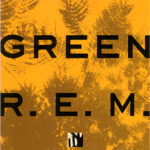

Dunque, nell’anno ’88, nello splendore dei miei sedici anni, distratto dal 125 appena messo sotto al culo, in casa erano entrati i Rem, a queste latitudini ancora venati di un briciolo di mistero e underground, un attimo prima di diventare più famosi di Gesù. Per quelli di quinta liceo erano già un must (d’altronde Green era il sesto disco), per me erano una scoperta, un rischio, un piccolo azzardo da 15 mila lire. Erano entrati senza troppa convinzione, allo stesso modo in cui nelle ultime stagioni erano entrati – distrattamente, e senza alcun ordine – dischi dei Green on Red e dei Delfuegos, o degli Stray Cats.

Di fatto io ascoltavo solo Springsteen, e quell’estate l’avevo anche visto dal vivo per la prima volta. In ogni disco cercavo Springsteen, e quasi sempre non lo trovavo (molte persone che conosco non hanno ancora superato questa fase, e li capisco).

In Green – lo sapete – c’era pochissimo Springsteen. Direi “per fortuna”, se questo non fosse inutile senno di poi. In Green c’erano grandi melodie e grandi ambizioni ma anche un modo di portare le canzoni poggiato sull’ossatura base, tutto chitarre a spigoli e nervi scoperti. Nervi scoperti diversi da quelli punk, che conoscevo per sentito dire. Nervi scoperti che voleva dire anche una certa vulnerabilità, non nascosta e persino ostentata. Canzoni che davano molto, in termini emotivi, ma ti chiedevano anche qualcosa.

Riascoltato oggi ci si ritrova un senso wave fortissimo, appena un millimetro sotto la pelle dura. Le chitarre di Peter Buck non sono mai state più taglienti, e precisamente a mezza via fra ogni declinazione rock possibile. In Green c’è pochissimo di quel senso roots a venire, i ragazzi non stanno ancora perdendo la loro religione, e forse piacciono più così. Leggermente addomesticati, ma con ancora l’odore del selvatico addosso. Anche se pronte e confezionate per il grande salto pop, sono comunque canzoni più sfrontate di quelle a cui ero abituato all’epoca. E Stipe aveva una voce che diceva qualcosa anche quando non capivi le parole. Orange Crush evocava una malinconia senza nome, una malinconia che quasi appaga, di giorni che si sono accorciati e sole che scalda meno. Da allora non l’ho mai più riascoltata, e non ho mai voluto leggere il testo per non rovinarmi quella sensazione, che era perfetta.

Qualcosa stava cambiando intorno, si capiva. Stand la mettevano persino sù la domenica pomeriggio allo Snoopy. Infatti i Rem li ho persi poco dopo. Non mi hanno mai più detto niente. Neppure quando sembravano parlare a tutti gli altri. Rimango più affezionato ad altre scoperte di quegli anni. Tanto i Delfuegos che i Green on Red, gruppi morti giovani, che tutt’ora adoro, forse perché ci hanno risparmiato lo strazio di una decomposizione da vivi.

Epilogo. Lo spettacolare debito dei Rem verso i Dream Syndicate (che in Green è ancora abbastanza evidente) l’ho capito solo tempo dopo, e ha spiegato molte cose. Poi, un pomeriggio di un paio di anni fa, seguendo i percorsi del destino, mi sono trovato ad Austin a suonare con Dan Stuart dei Green on Red. Steve Wynn è salito sul palco a cantare un pezzo con noi. In prima fila c’erano, a guardare, Peter Buck e Mike Mills (e, di fianco, Jeff Stirratt e Pat Sansone dei Wilco). Lì, per un secondo, ho ripensato a Green e all’estate dell’88.

Tutti i cerchi – anche quelli di vinile – si aprono e si chiudono quando decidono loro, e noi possiamo solo girarci dentro.